8.1. Глобализм как атлантизм

8.1.1. Глобализация как высшая стадия атлантизма и триумф талассократии

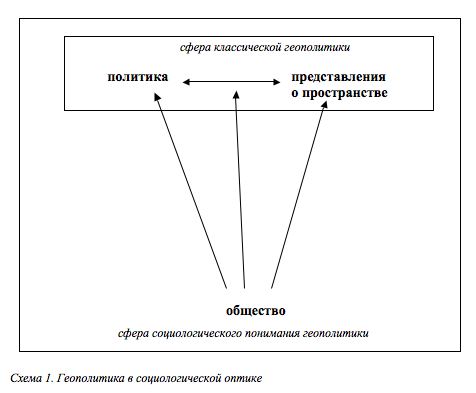

Здесь мы намерены приступить к геополитическому анализу феномена глобализации, т. е. поместить его в геополитическую систему координат, соотнести его с качественным пространством. До сих пор в нашем изложении мы избегали каких бы то ни было, даже само собой разумеющихся, параллелей с геополитикой при описании глобализма как явления, чтобы описать объективную картину, используя лишь те критерии и понятии, которые обычно применяются при общем анализе феноменов, связанных с глобализацией.

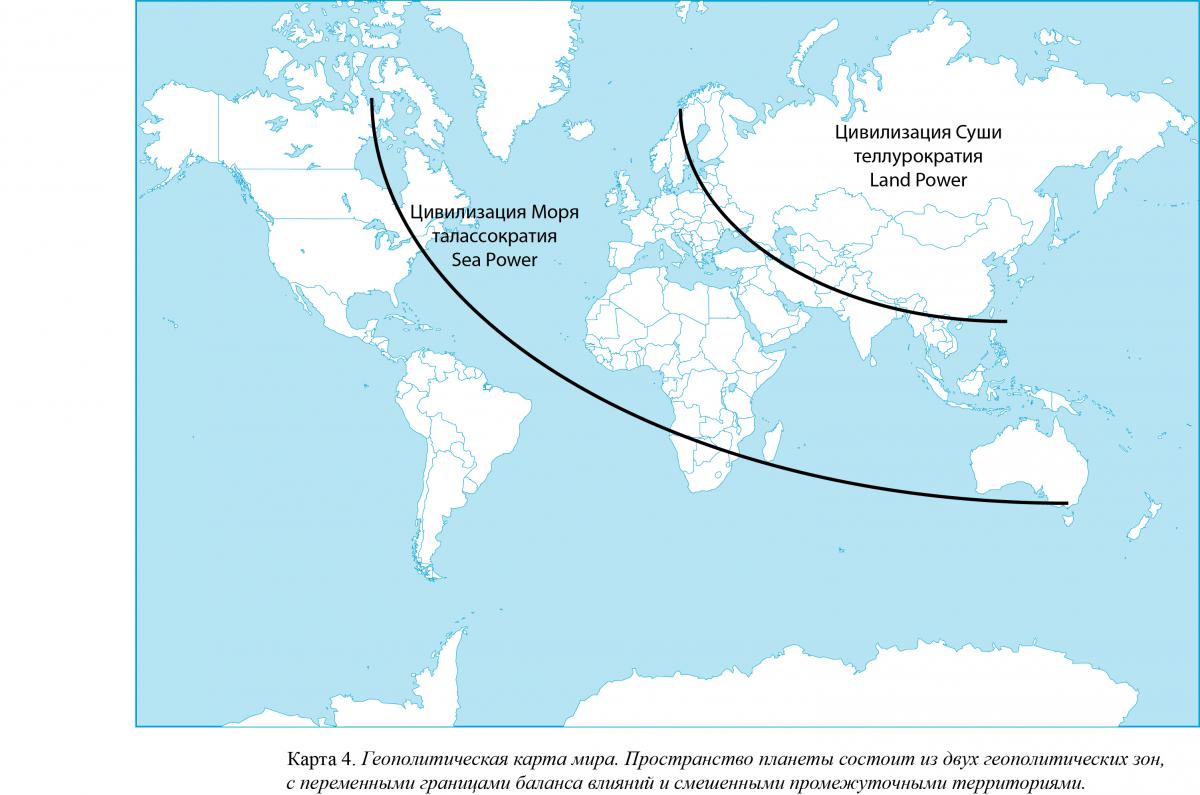

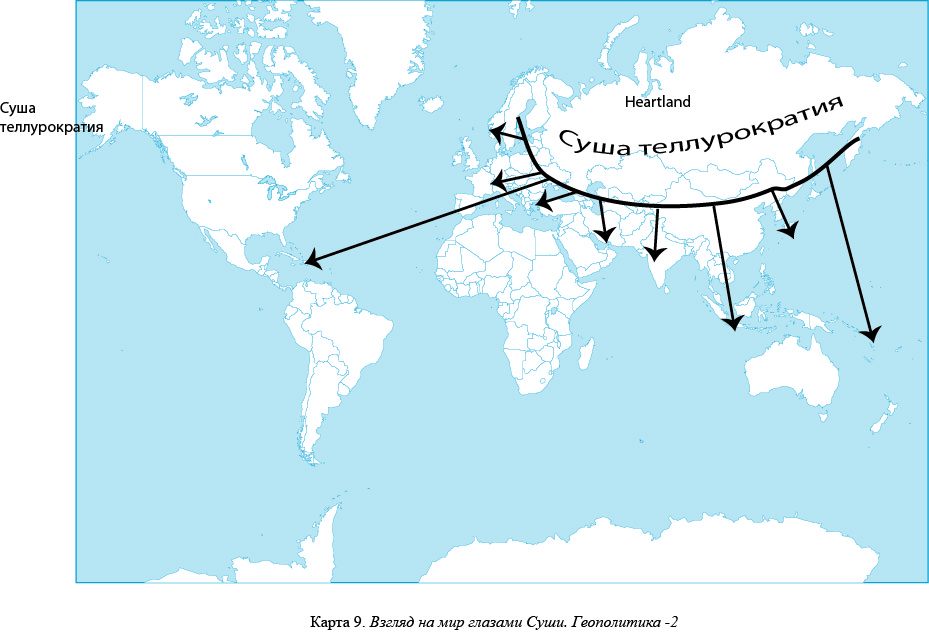

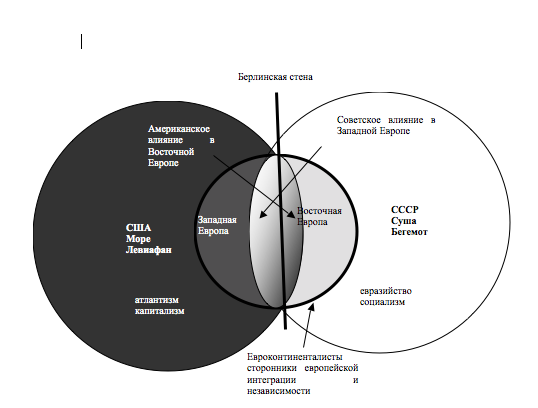

Если соотнести все стороны глобализации — ее определение, предысторию, теории, этапы, фазы институционализации, идеологические формы в структурах мондиализма — с геополитическими векторами (Суша/Море), мы сразу и без колебаний придем к однозначному и неопровержимому выводу. Феномен глобализации есть проект строго талассократический, т. е. отвечающий интересам и ценностям цивилизации Моря; его природа нерасторжимо связана с атлантизмом, а планетарный размах означает не что иное, как стремление завершить абсолютную и полную победу Моря над Сушей в форме необратимой и легализованной политико-социальной, экономической и правовой конструкции.

В некоторых версиях глобализма («теории мировой политии») и в некоторых мондиалистских проектах (в частности, «Круглый Стол» Сесила Роудса или Бильдербергский клуб) атлантизм и утверждение мировой англосаксонской доминации лежат на поверхности. В других версиях они скрыты под более расплывчатыми (с геополитической точки зрения) формулировками. Но практически везде — даже среди альтерглобалистских и антиглобалистских проектов — мы видим классический набор признаков цивилизации Моря, «мирового Карфагена». Запад здесь берется в качестве абсолютной и универсальной ценности; его стратегические интересы отождествляются с мировыми; либерально-капиталистическое общество берется за нормативное, а если и критикуется, то все равно рассматривается как нечто неизбежное и во всех случаях «более прогрессивное», чем остальные исторические типы обществ.

Поэтому все рассмотренные версии глобализации без исключения позволяют рассмотреть это явление как кульминацию атлантистской геополитики, достигшей в определенный исторический момент поставленной изначально цели. Цивилизация Моря стоит сейчас ближе, чем когда-либо, к решению главной задачи — к тотальному мировому господству Запада, внутри которого безусловным приоритетом обладает именно англосаксонский англо-американский полюс.

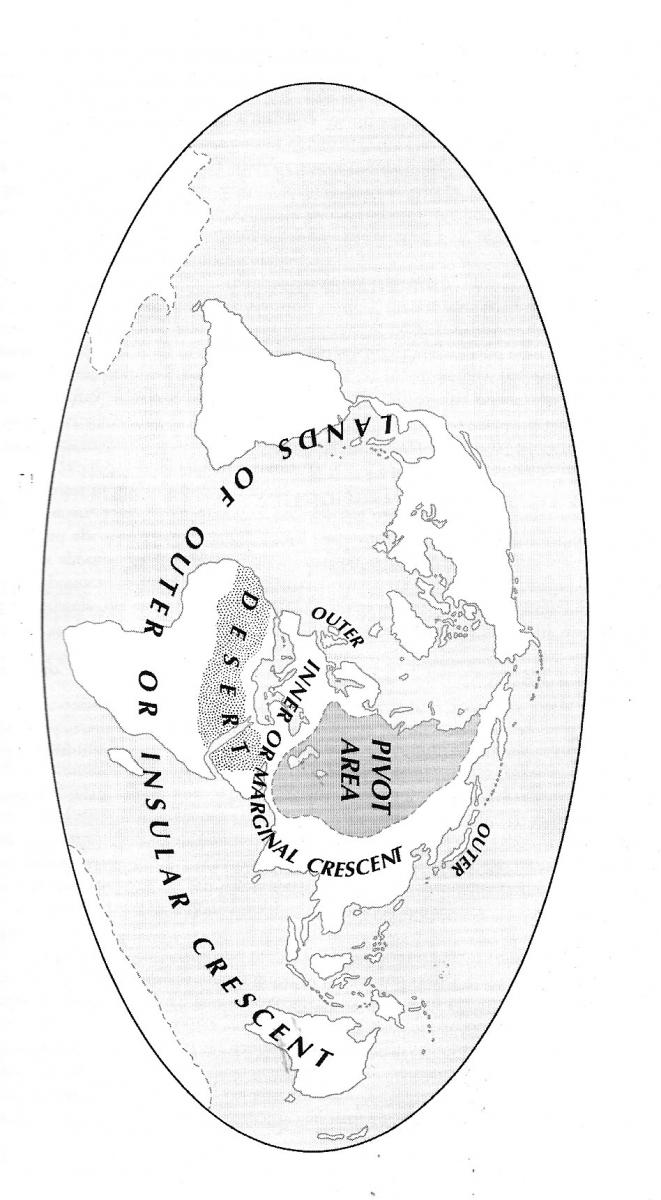

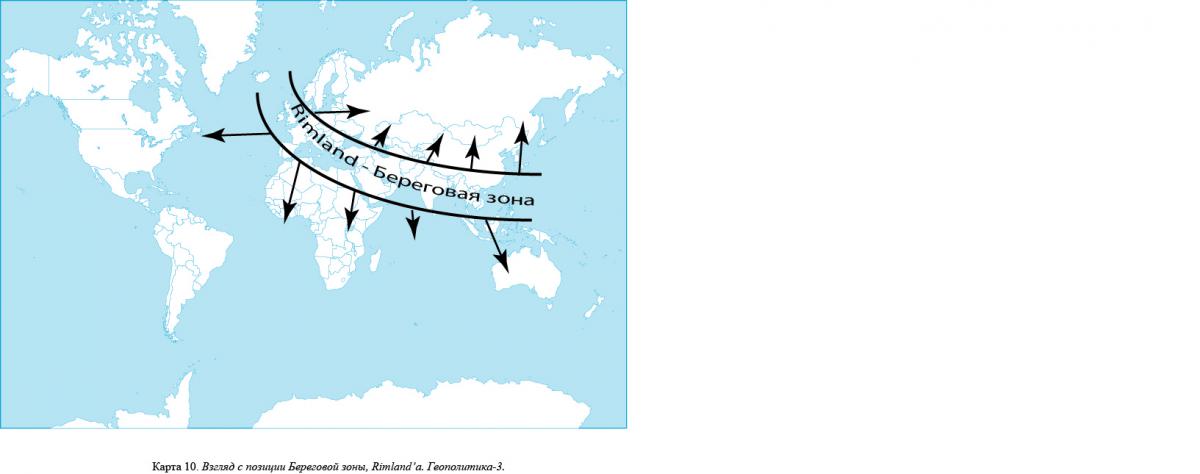

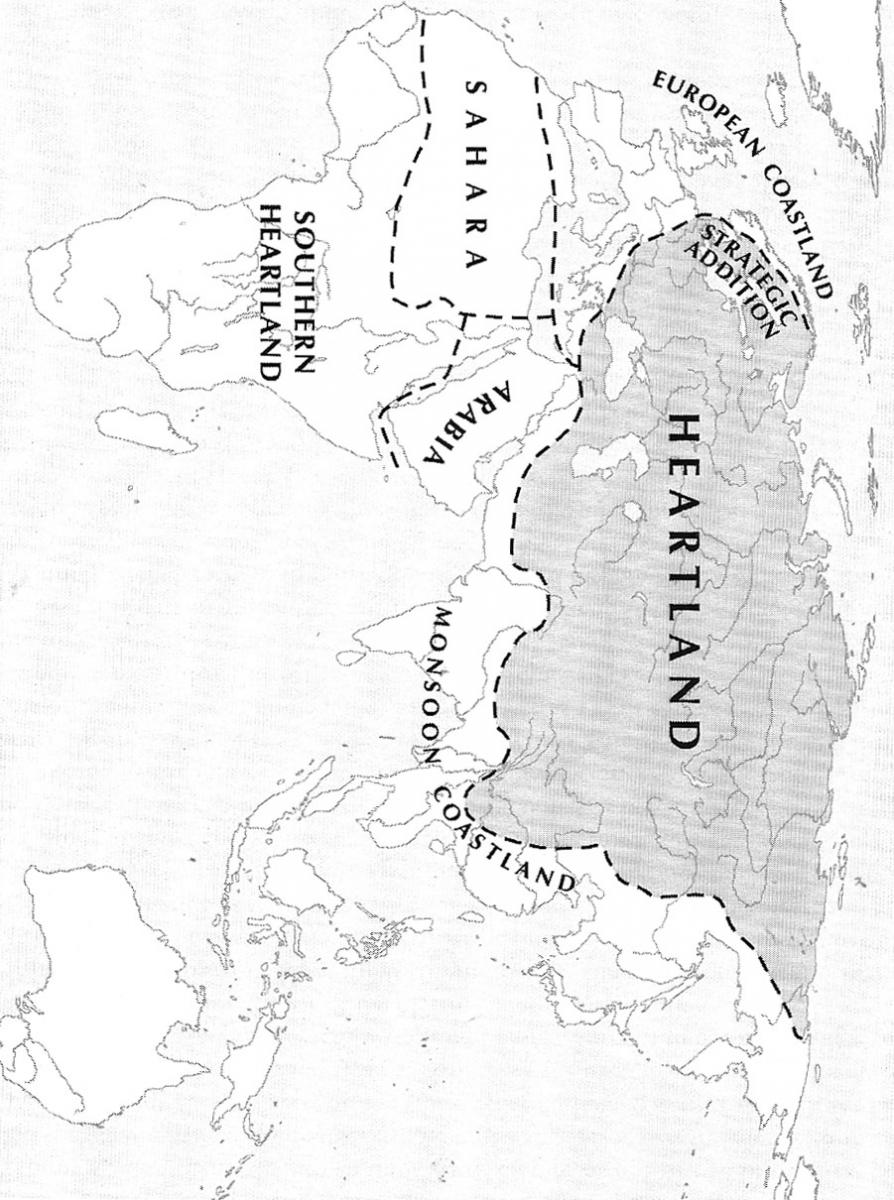

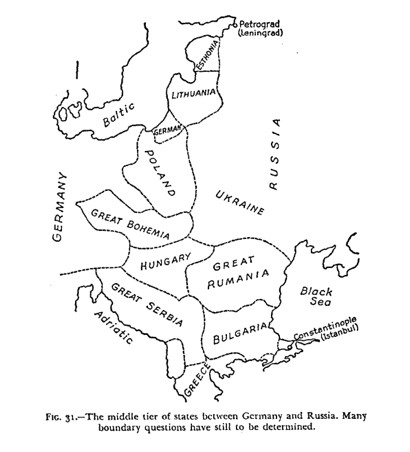

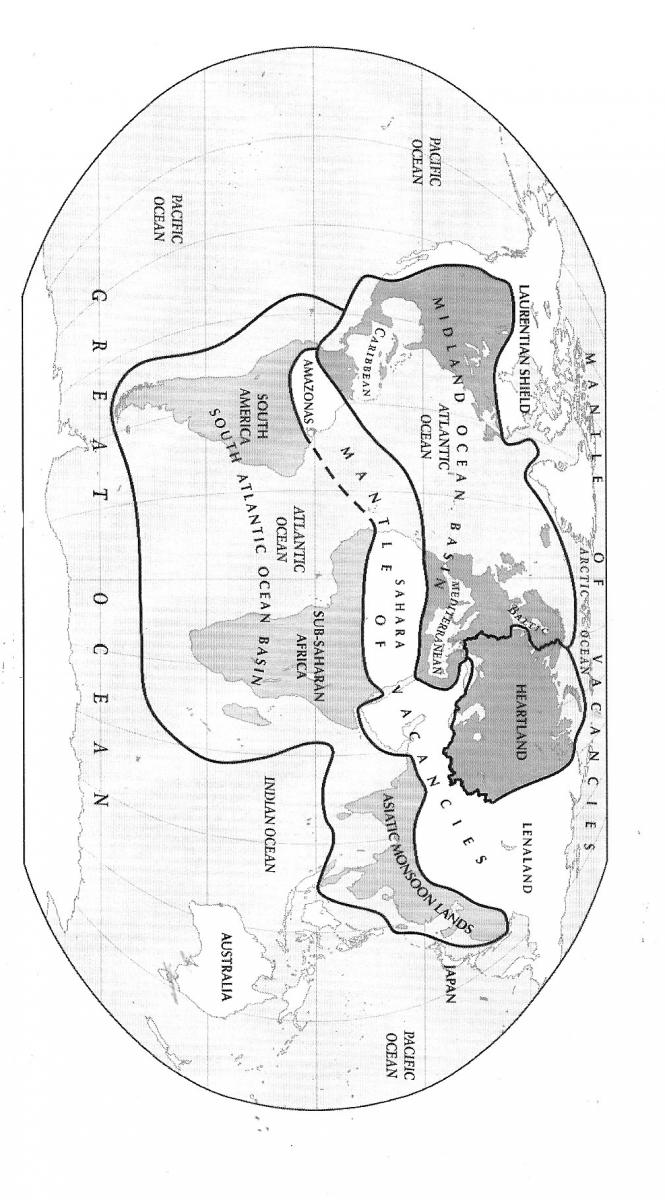

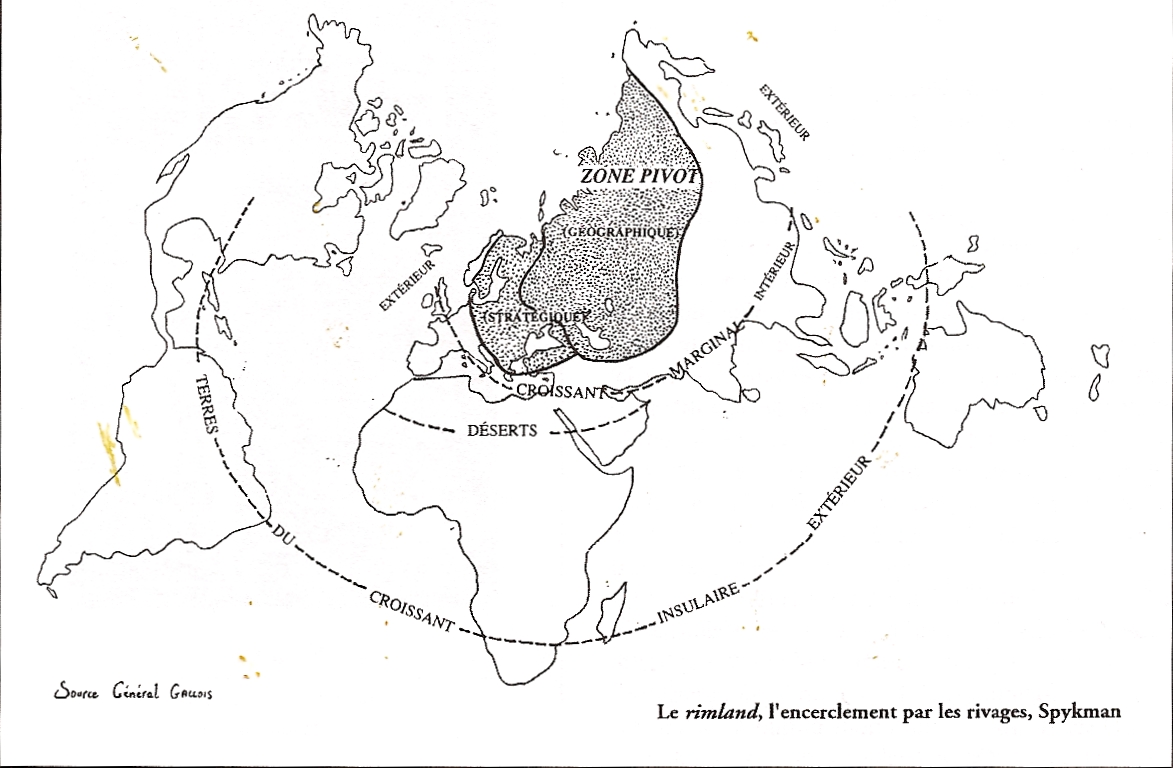

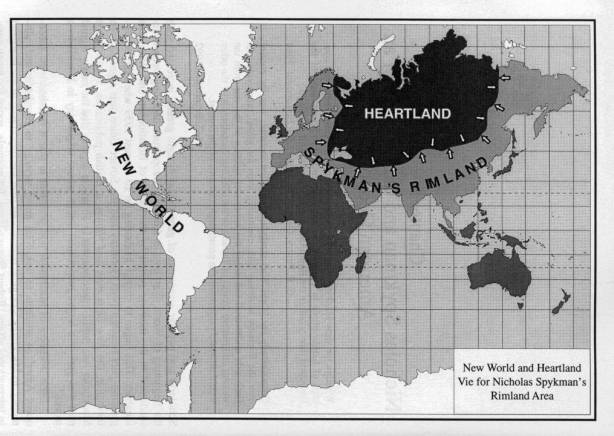

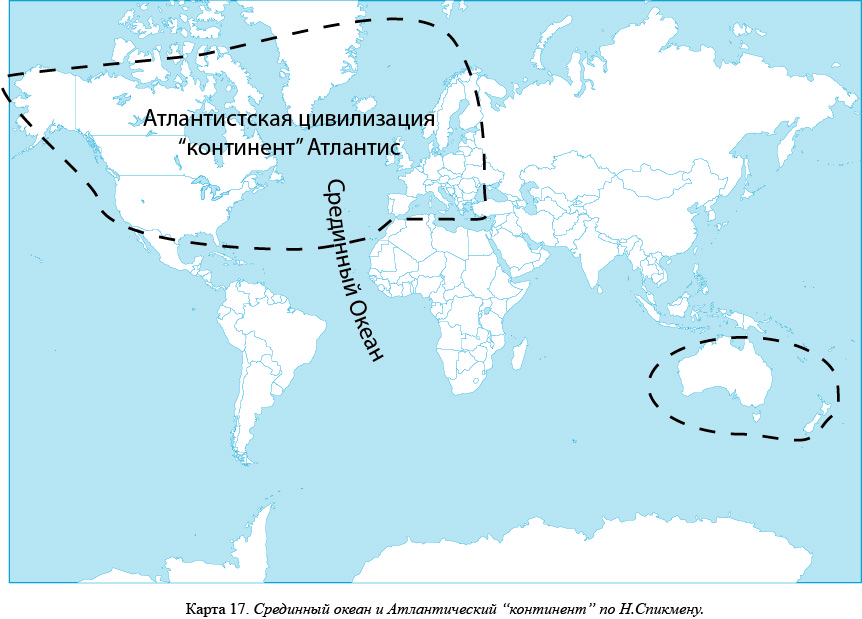

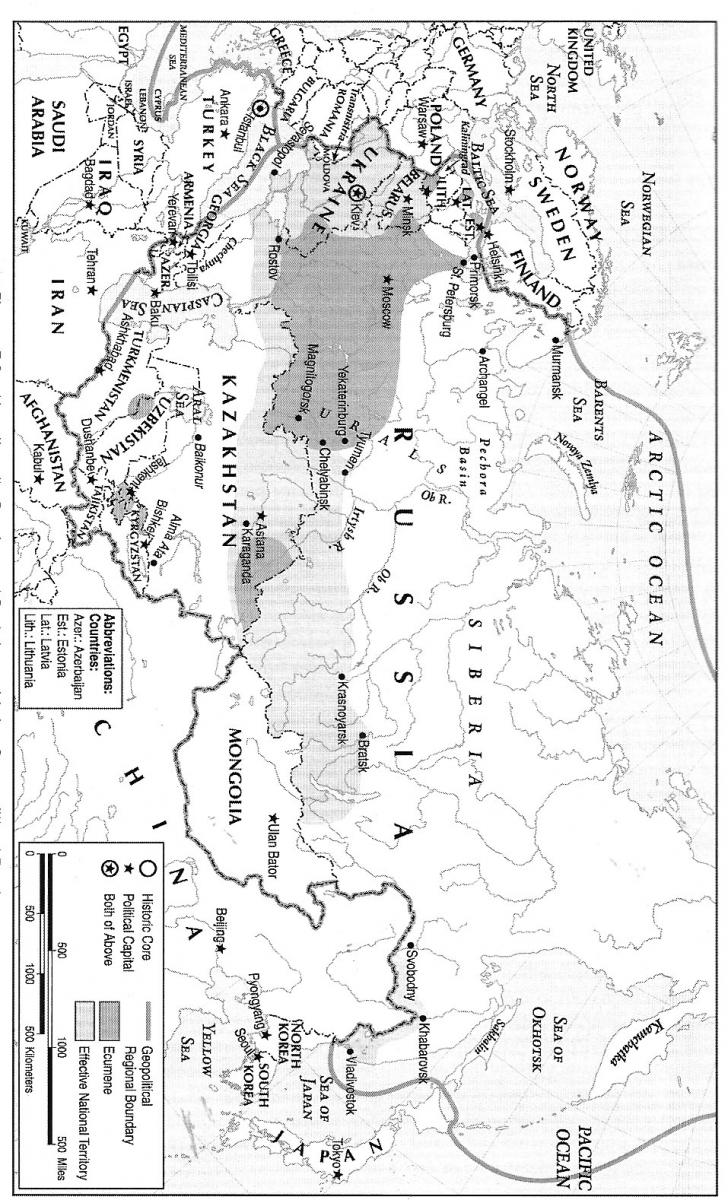

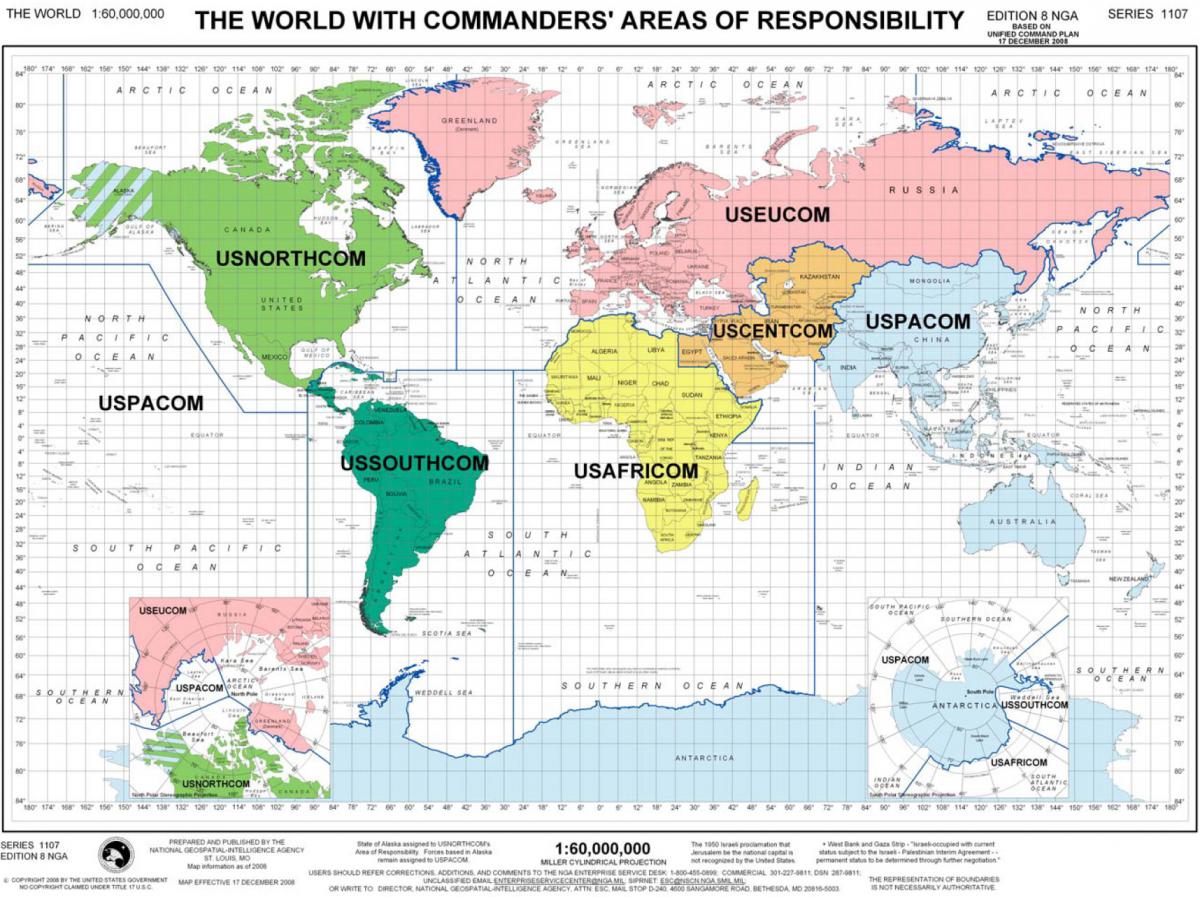

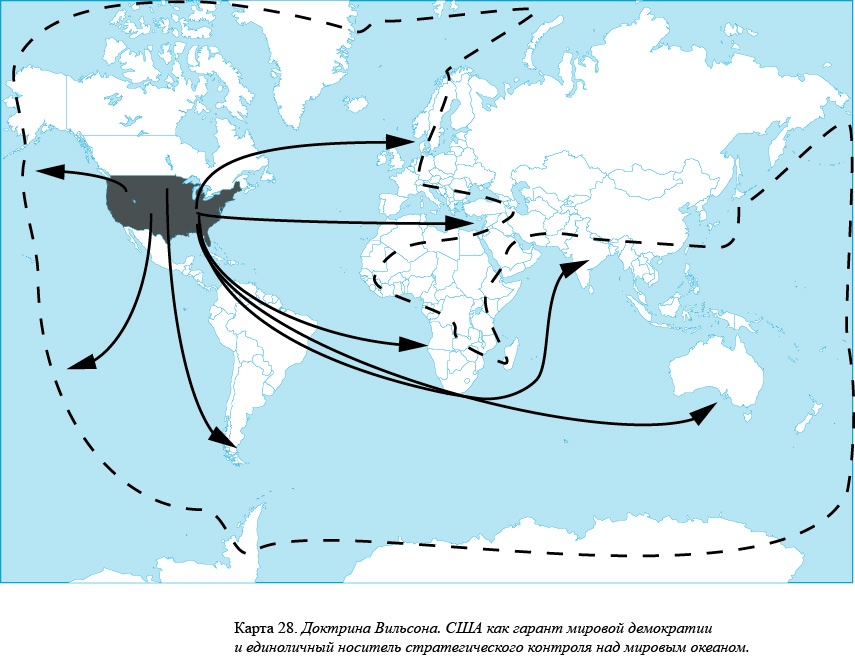

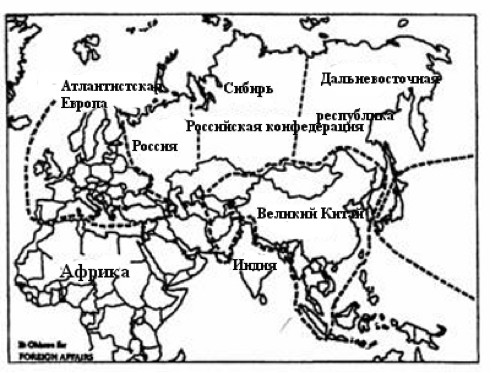

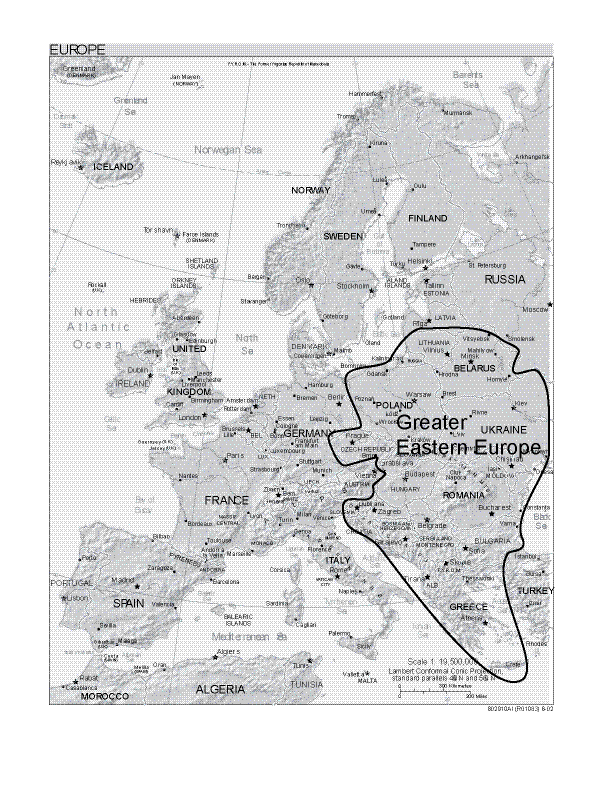

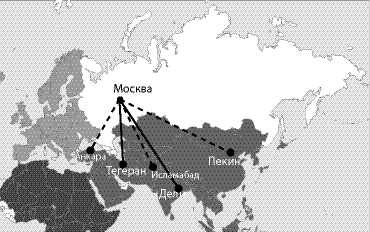

Теоретики Sea Power А. Мэхэн, Х. Макиндер, Н. Спикмен, З. Бжезинский, И. Боумен, Д. Бернхэм и остальные именно так и видели позитивный (для себя самих) сценарий развития событий. Море устанавливает контроль на Rimland, «береговой зоной», затем запирает Heartland внутри северо-восточного сегмента Евразии, лишая выхода к теплым морям и контроля над океанами. Далее вокруг Heartland’а (СССР в ХХ в.) выстраивается эффективная стратегическая коалиция (капиталистический лагерь, Трехсторонняя комиссия), пока, наконец Россия-Евразия не поддастся на мондиалистские уловки «устойчивого развития», не потеряет контроль над своими территориями и стремительно не разрушится. Дальше остается только установить атлантистский контроль над освободившимся пространством Восточной Европы (вступление стран бывшего социалистического лагеря в НАТО), постепенно привести в НАТО страны СНГ и закрепить победу окончательным развалом Российской Федерации (пробой чего был чеченский сепаратизм в 1990-е гг.).

Все это осуществляется не прямыми военными действиями, а преимущественно через агентуру влияния, внедренную в разные моменты и по разным сценариям в советское, а позже российское общество. Атлантистская сеть влияния должна создать социальную атмосферу того, что все изменения направлены к лучшему, и тем самым нейтрализовать возможную реакцию евразийских масс. И в результате атлантисты получают именно то, к чему шли и что готовили — мировое господство цивилизации Моря, которое становится безальтернативным и позволяющим превратить все проблемы, с которыми отныне будет сталкиваться «цивилизация Моря», во внутриполитические и технические. Большая Игра выиграна. В «великой войне континентов» можно поставить точку.

Это и есть геополитическая расшифровка глобализации — окончательная и необратимая тотальная победа атлантизма, который становится глобальным и переходит к решению совершенно иных проблем. Значение Суши резко падает, превращается в нечто второстепенное и техническое, т. к. само глубинное планетарное напряжение резко спадает. Остается Море и только Море. С этим связано и то, что в контексте глобализма и мондиализма на новом этапе к геополитике обращаются редко и ее методами более не пользуются. Это происходит не потому, что геополитика неадекватна, но потому, что глобализм исходит из предпосылки «конца геополитики» как конца геополитической истории, у которой больше нет смысла. Ее семантика состояла во вражде Моря и Суши, но если Суши как самостоятельного игрока больше нет, то Большая Игра теряет смысл.

Здесь важно подчеркнуть следующее: мы пока не выносим однозначного суждения, насколько глобализм уже реализован и достигли ли глобализационные процессы точки необратимости. Более того, мы абсолютно уверены, что глобализм все еще есть не более чем проект и стратегия, и при всех его несомненных успехах, точка необратимости еще отнюдь не пройдена. Но сама тема глобализации, глобализма, мондиализма сконфигурирована таким образом, как если бы проект уже стал объективной реальностью и уже воплощен в жизнь. При этом для глобализма само существование геополитики становится в определенный момент опасным, поскольку благодаря геополитическому анализу легко опознать в глобализации атлантистское и однополярное явление, т. е. универсализацию и планетаризацию лишь одной из двух цивилизационных сил. А это подрывает важнейшую претензию глобализма на всеобщность и открытость.

Победители (Море) устанавливают свой порядок за счет побежденных (Суша). Так оценивает феномен глобализации геополитика. Но глобализм очень не хотел бы быть однозначным и откровенным. Проекция геополитического подхода на еще незавершенный процесс глобализации предлагает силам, по разным причинам не согласным с различными аспектами глобализации (а такие силы представлены миллиардами населения земли, большей половиной человечества), новый инструмент политического, социального, экономического, стратегического, культурного, международного анализа, способный консолидировать эти силы не менее эффективно, чем это делал на предыдущем этапе просоветский марксизм.

8.1.2. Геополитический анализ понятия «однополярность»

С точки зрения геополитики глобализация является синонимом однополярного мира, поскольку абсолютно во всех существующих версиях глобализма и «глобального общества» речь идет только о парадигме западной цивилизации в ее талассократической аглосаксонской форме. Однако термин «однополярность» в широком употреблении сегодня имеет несколько иное значение. Выяснение этого нюанса имеет большое теоретическое и практическое значение.

Обычно принято говорить об «однополярном мире» только в том случае, если речь идет об утверждении прямой доминации США как национального государства в мировом масштабе без оглядки на остальных участников мировой политики, заведомо уступающим США по всем параметрам153.

Понятая именно таким образом однополярность является платформой американских правых республиканцев и особенно неоконсерваторов. В период президентства Джоржда Буша-младшего это было практически официальной позицией его администрации. Однополярность в этом случае есть по сути утверждение США как мировой империи (понятой в духе Р. Каплана или У. Кристолла), оплота порядка в море хаоса, с которым должны стремиться вступить в вассальные отношения все, кто не хочет ощутить на себе «гнев гипердержавы». В центре такого подхода лежит идея классического империализма капиталистической эпохи, когда одно национальное государство выстраивает колониальную политику в своих индивидуальных интересах, не считаясь больше ни с кем, если для этого нет весомых силовых, стратегических или экономических оснований.

Геополитический анализ такой однополярности показывает, что она основана на более широком историческом, социологическом и стратегическом контексте и выражает собой сумму целого веера тенденций, постепенно приведших к тому, что США стали авангардом «цивилизации Моря». И если сегодня эта роль не подлежит сомнению, еще в начале века все было далеко не так очевидно. Огромная мощь Великобритании и ее талассократическая миссия были переданы (вместе с колониями) под стратегический контроль США не случайно и в рамках глубинных отношений внутри атлантического альянса. Геополитический анализ такой однополярности подчеркивает, что она возникла не на пустом месте, и северо-американская государственность выступает сегодня лишь формой для более глубокой тенденции: сегодняшнее положение США есть положение, обеспеченное четким следованием атлантизму и его фундаментальным закономерностям (Sea Power).

В самих Соединенных Штатах и в Европе однополярному миру, понятому таким образом, противопоставляется «многосторонний подход» (multilateralism). Он подразумевает, что США должны вести себя не как зарвавшееся национальное государство, достигшее небывалого превосходства, а как ответственный выразитель смысла всей «западной цивилизации», стоящей на грани того, чтобы стать глобальной. Это предусматривает:

– учет позиции прежде всего Европы, а также других союзных США сил;

– смягчение империалистической риторики;

– укрепление атлантических связей;

– привлечение партнеров для консультации и совместных действий.

Если такая «многосторонность» и кажется чем-то иным (особенно по форме), нежели жестким национальным империализмом, то геополитический анализ не видит здесь отказа от однополярности. Более того, с точки зрения геополитики, однополярный мир — это мир, где мы имеем дело с полюсом в лице всего стратегически интегрированного Запада как коллективного выражения «цивилизации Моря». США не могут быть всей этой цивилизацией, они — лишь ее высшее историческое воплощение, но вся корневая система атлантизма находится в Европе, в европейской культуре и в европейском обществе. Поэтому, строго говоря, и прямолинейная однополярность империализма (неоконсерваторов США), и «многосторонний подход», свойственный преимущественно демократической партии и президенту Бараку Обаме, в геополитической системе координат означают строго одно и то же. С точки зрения Суши, обе модели суть лишь версии планетарного господства «цивилизации Моря». А спор о том, надо или не надо учитывать мнение младших партнеров, имеет не политический и не идеологический, а чисто технический и управленческий характер. Это внутренняя проблема единой корпорации: как распределить производственные функции и прибыли.

Между жесткой однополярностью и смягченной многосторонностью нет никакого принципиального содержательного различия. Одно и то же приказание можно дать как с помощью грубого окрика, так и в вежливой и тактичной форме. Суть дела от этого не меняется.

Поэтому привлечение геополитического анализа чрезвычайно важно для корректной дешифровки американской политики и международного политического дискурса в целом. Если не учитывать смысловых нюансов, нам может показаться, что жаркие дебаты, развертывающиеся между сторонниками однополярности и ее противниками, имеют совершенно другой смысл, нежели на самом деле. Так, к примеру, такие радикальные атлантисты и глобалисты, как Джордж Сорос154 или Збигнев Бжезинский155, выступают против «однополярности» и критикуют за «империализм» неоконсерваторов. Значит ли это, что они отказываются от доминации Запада, от глобализма и мирового правительства? Конечно, нет. Речь идет о другом: о выборе наиболее эффективного методадля того, чтобы закрепить успех «цивилизации Моря» как можно более надежно, чтобы сделать его необратимым и приступить к эффективному менеджменту в радикально новых условиях свершившейся однополярности.

8.2. Трансформации атлантизма в глобалистской стадии

8.2.1. Геополитическая формула глобализации

Геополитический анализ глобализации подводит нас к важной и фундаментальной формуле, значение которой трудно переоценить и которая должна быть положена в основу любого анализа глобальной или локальной ситуации.

Глобализация = однополярность =

цивилизация Моря как единственная =

полная маргинализация и фрагментация Суши

В этой формуле важны все составляющие, т. к. она описывает разные стороны той базовой парадигмы, в которой необходимо производить корректный геополитический разбор всех возможных процессов в сфере экономики, политики, стратегии, культуры, технологии, энергетики, информации, науки, культуры и т. д. Данная формула показывает также, что в глобальном мире геополитика никуда не исчезла и продолжает оставаться надежным инструментом политического и социологического анализа.

Рассмотрим некоторые особенно значимые пары этого четверичного тождества.

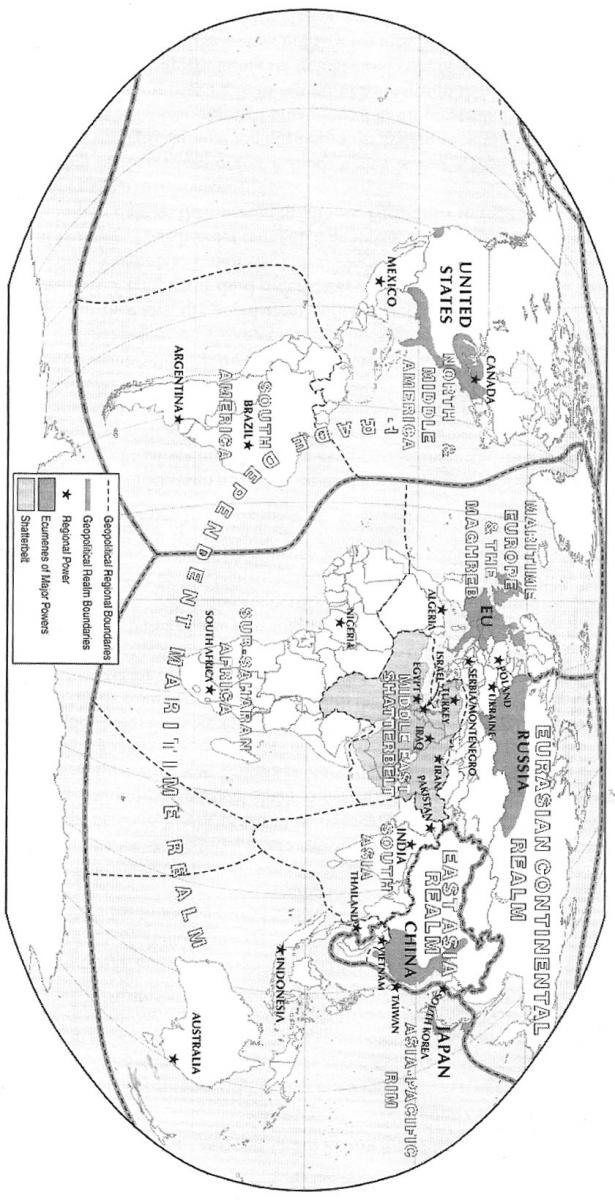

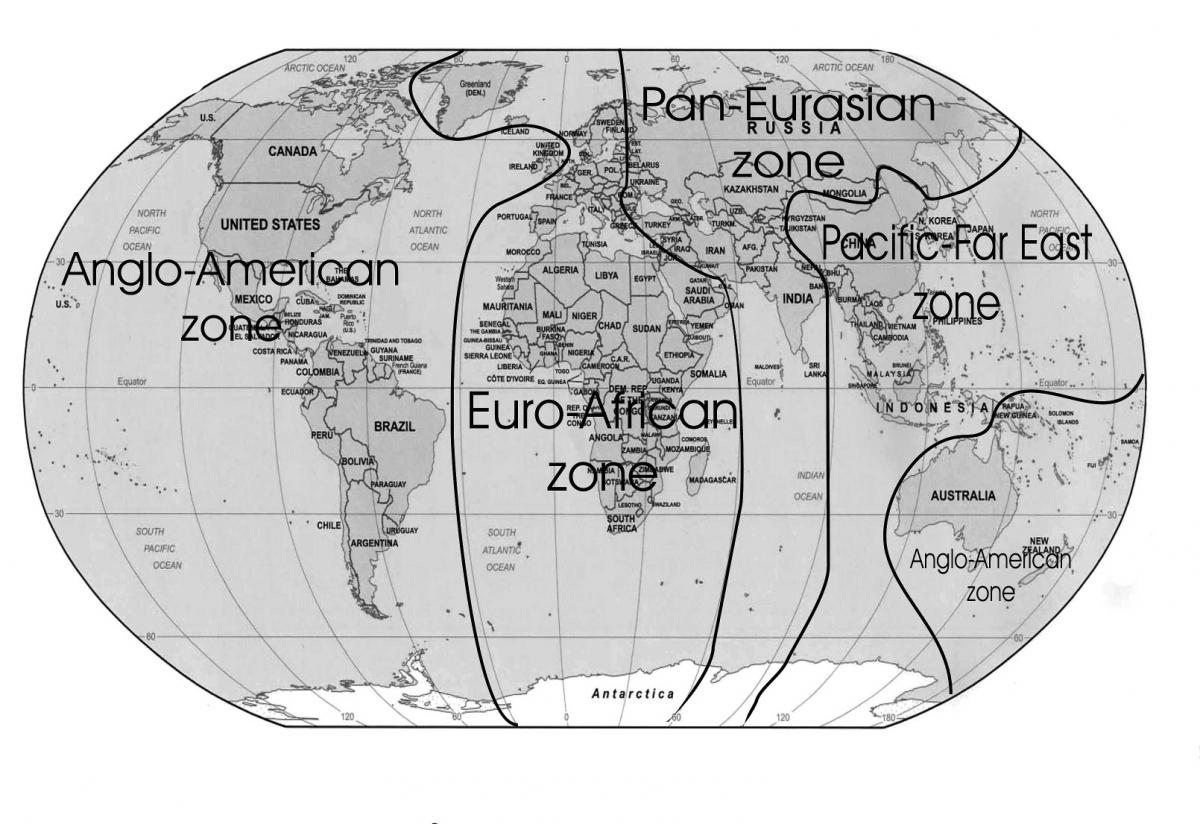

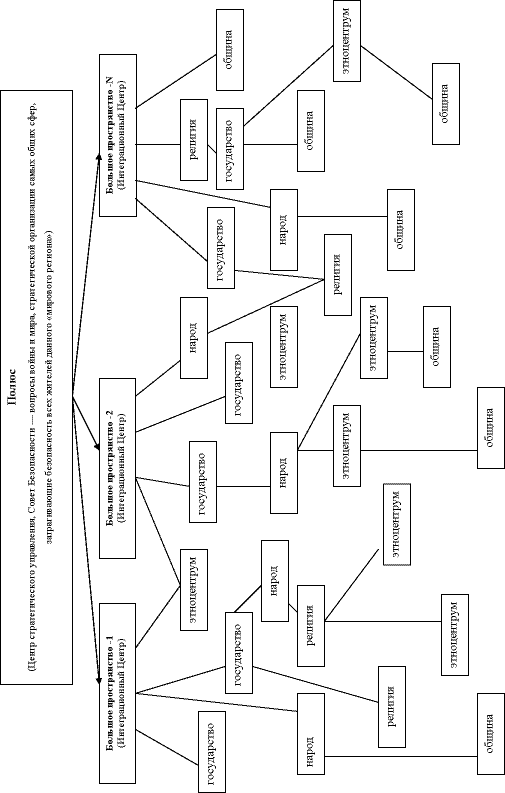

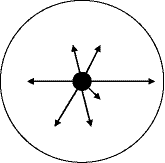

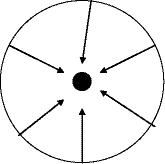

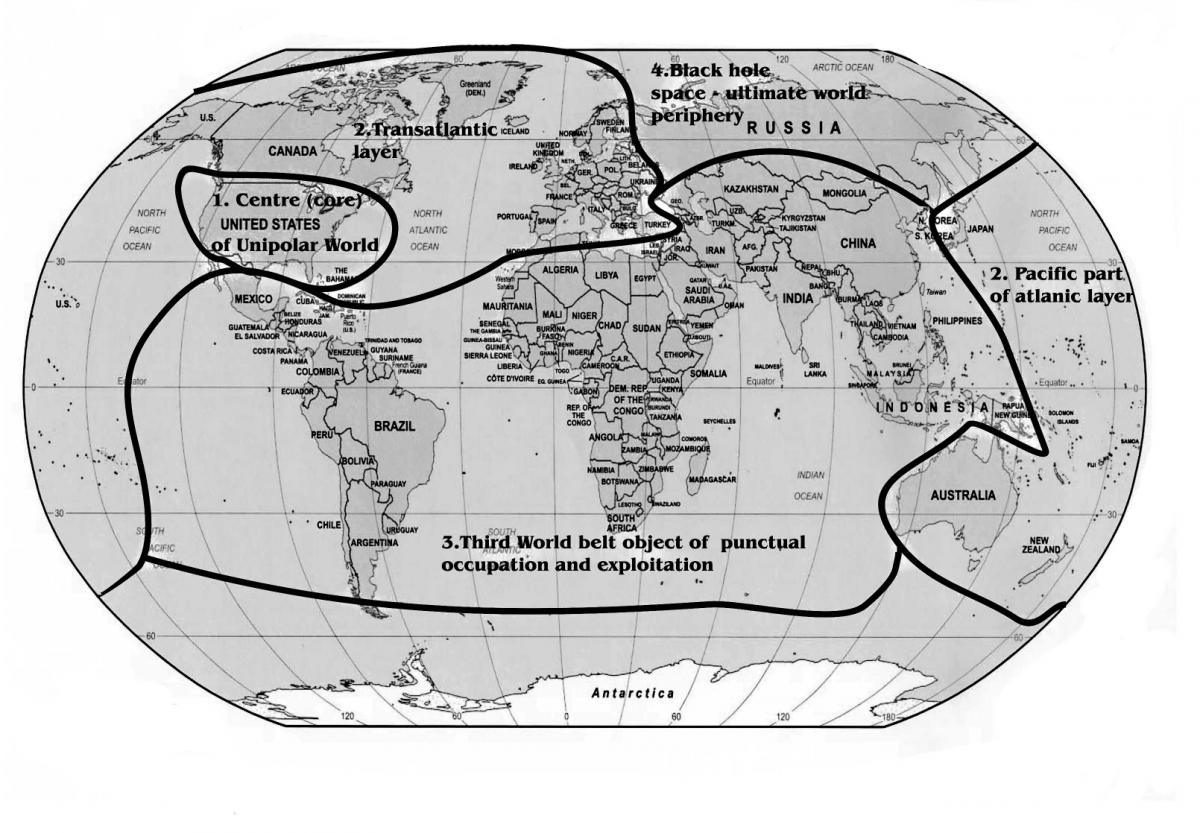

1. Глобализация есть однополярность. Это значит, что процесс глобализации есть процесс распространения на весь мир единственной социально-политической, культурной и цивилизационной модели. Другими словами, у глобализации есть центр (полюс) и периферия. Структура глобального мира представляет собой модель окружности, где центр эмулирует цивилизационный код, разрабатывает и направляет его, а периферии остается лишь его воспринимать (с радостью, сопротивлением или безразличием). В то же время, и это особенно подчеркивают критики глобализации (например, «теория мировой системы» И. Валлерстайна), от периферии к центру направлен поток материальных и нематериальных ценностей (полезных ископаемых, энергоресурсов, промышленных товаров, «мозгов», рабочих рук и т. д.), которые аккумулируются в центре и становятся достоянием управленческой элиты этого центра. Глобализация работает по такому центробежно-центростремительному алгоритму, смысл которого сводится именно к однополярности.

Схема 7. Структура распространения кода от центра к периферии в процессе глобализации

Схема 8. Структура потока ценностей от периферии к центру в процессе глобализации

Оба движения происходят одновременно на разных уровнях. Транслируя код, центр влияет на периферию, инсталлируя в ее пространстве те же правила и нормативы, которые действуют в самом центре. Но общества «центра» создали эти правила и нормативы в ходе своего исторического развития, отточили их и давно научились не просто ими пользоваться, но и контролировать процесс их изменения. Пока тот или иной код доходит до периферии, в центре происходит новый качественный скачок.

Пример — делокализация промышленности. В индустриальную эпоху доминация Запада над остальным миром основывалась во многом на развитой промышленности, тогда как экономика Третьего мира была преимущественно аграрной, а производство — кустарным. Начиная с 1980-х гг., промышленные мощности из стран Запада (США и Западной Европы) стали переноситься в страны Третьего мира, где началась бурная индустриализация. Формальной причиной была низкая стоимость рабочей силы в слаборазвитых странах и развитие транспортных структур в мировом масштабе. Но при этом сами западные страны сосредоточились в области финансового контроля и разработки высоких технологий, что сделало индустриальные страны Третьего мира вновь полностью зависимыми от центра.

Этот цикл экономического и технологического развития является теоретически бесконечным, т. к. центр передает свои коды на периферию только в тот момент, когда у него самого в руках оказывается надежный инструмент следующего поколения (в науке, технологиях, экономике и т. д.).

Поток выходцев из зоны периферии, осаждающий центр, также принимается только до той степени, пока он может быть интегрирован в социальные, политические, культурные и экономические системы центра, т. е. пока он может быть аккультурирован и ассимилирован в рамках «цивилизации Моря». В этом случае представитель периферии меняет свою идентичность вместе с образом жизни, образом мысли, языком, гражданством, местом жительства и т. д. Только тогда он интегрируется в центр и становится носителем его ценностной и мировоззренческой системы.

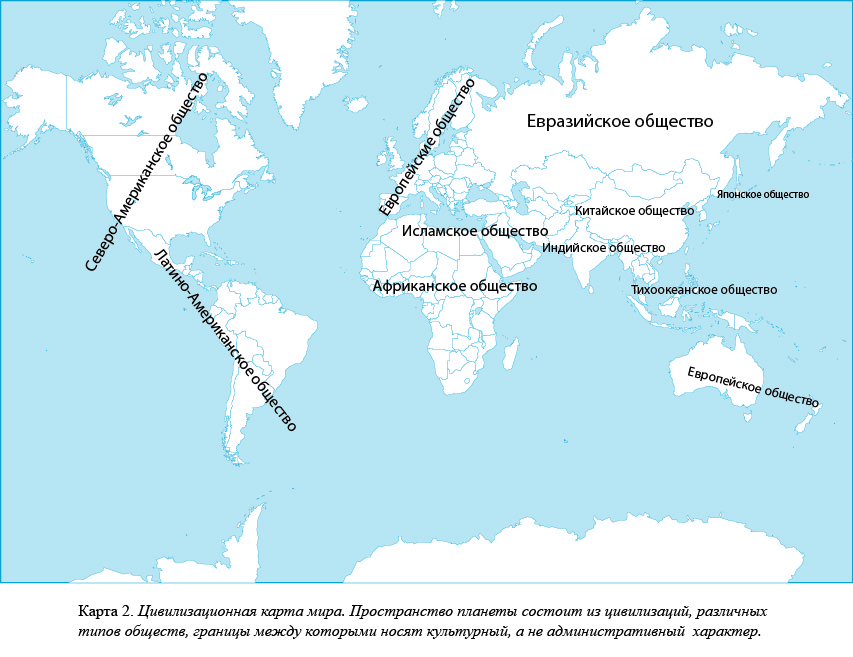

2. Глобализация есть «цивилизация Моря» как единственная. Это значит, что структура кода глобализации, излучаемого центром, есть развитие и доведение до логического предела морских, атлантистских, «Карфагенских» ценностей. Здесь следует вспомнить о том, что геополитика есть не просто политологический или стратегический анализ, но социологическая дисциплина, изучающая отношение общества к пространству. Общество, которое становится нормативным в глобализации, есть общество либеральное, капиталистическое, торговое (олигархическое) и в корнях своих англосаксонское. Это общество выражает морскую «ликвидную» среду и конституирует мировое пространство как «глобальное Море», по которому можно скользить в любых направлениях. Везде, где осуществляются процессы глобализации, происходит превращение социального, культурного, экономического и политического ланшафта в «морскую среду». Свойства этого социологического пространства Моря исчерпывающе описаны у Карла Шмитта в книге «Земля и Море»156.

Эта глобальная морская среда:

– проницаема;

– подвижна, изменчива;

– не имеет в самой себе фиксированных в пространстве траекторий (дорог, троп, путей);

– однородна;

– отчуждена от того, кто по ней скользит (морские животные в отличие от сухопутных не приручаются);

– благоприятствует свободолюбию и дерзкой активности;

– способствует развитию изобретательности и креативности;

– предрасполагает к постоянной смене идентичности.

Все эти свойства моря и океана полностью переносятся на общества морского типа. Поэтому однополярный круг глобализации по своей структуре есть пространство морской социальности.

Схема 9. Структура однополярного глобального мира как «цивилизации Моря»

3. Глобализация есть фрагментация и маргинализация Суши. Это важнейший вывод из геополитического анализа глобализации. Он означает, что в глобальном мире по сравнению со всеми предыдущими периодами фундаментально меняется структура альтернативы. На предыдущих этапах само содержание «цивилизации Моря» определялось через структуру того, чем «она не являлась, что было ее противоположностью, ее альтернативой, ее отрицанием, ее врагом». Карл Шмитт показал, что главное определение Политического157 состоит в выяснении конкретной парыдруг/враг. Поэтому Море было осмысленным и политическим явлением, пока на противоположном конце находилась Суша как альтернативная структура ценностей, как иная организация пространства, как сухопутная, теллурократическая среда. Эта сухопутная среда (как социологическое явление):

– непроницаема и тверда;

– неподвижна, постоянна;

– несет в самой себе пространственно фиксированные траектории (дороги, тропы, пути, ландшафты);

– неоднородна, выпукла;

– родственна тем, кто в ней обитает;

– благоприятствует дисциплине, верности, консерватизму, постоянству, иерархии;

– способствует выносливости, твердости, последовательности, верности, неизменности;

– предрасполагает к фиксированной идентичности.

Мы видим, что Море и Суша как парадигмы двух типов общества, двух полюсов, симметричны друг другу, и их конфликт, вписанный в пространство мира, в значительной степени способствовал укреплению обоих парадигм перед лицом противника, в котором ценностная система была структурирована обратным образом. В этом и состоит смысл геополитического дуализма: «Не-Море» в нем означает «Сушу», «Не-Суша» означает «Море». И это является стержнем исторической семантики, смысловой (и одновременно географической) осью истории.

Маргинализация Суши и ее фрагментация, означает смысловую трансформацию самого Моря. Когда оно становится всем, оно перестает быть тем Морем, каким оно было ранее. Так возникает новый концепт глобального мира — «Не-Море», которое вместе с тем и не «Суша».

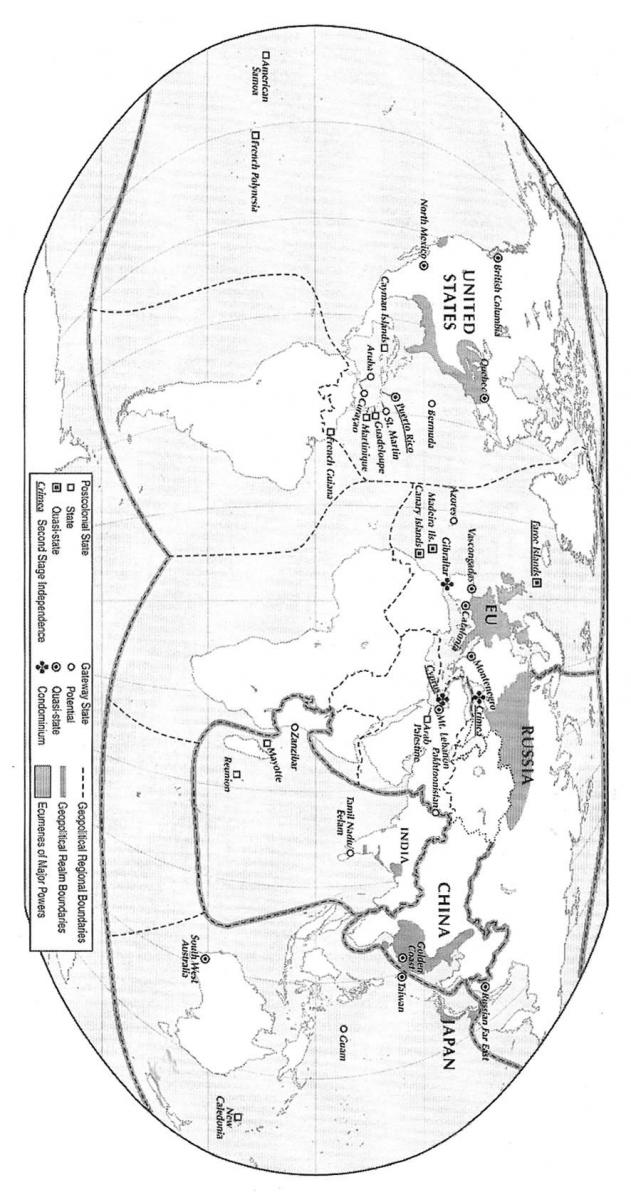

Образ этой новой фигуры пока окончательно не сформирован. Претендентами на эту роль «Не-Моря, но и не Суши» выступают пока «исламский фундаментализм» (Ф. Фукуяма назвал его неудачным термином «исламо-фашизм»), «международный терроризм» (часто означающий почти то же самое, что и «исламский фундаментализм»), страны «оси зла» (Иран, Северная Корея, Венесуэла) и «хаос» (как отсутствие порядка Моря и пробуксовка кодов однополярного центра). На самом деле «Не-Море, но и не Суша» означает просто «периферию», осмысленную как преграду, как «другое, нежели центр». Итак, есть Море и есть «Другое», нежели оно само. Об этом «Другом» в современном состоянии глобализации пока известно довольно мало, оно еще не определено окончательно и бесповоротно, но самое главное, с геополитической точки зрения это то, что «Другое» не Суша.

Это означает, что глобальная идентичность и морская система ценностей опровергается в глобализме как-то иначе, нежели в прямой и симметричной антитезе, предлагаемой цивилизацией Суши.

«Другое, чем Море, но не Суша» есть важнейшее стратегическое понятие глобализма и однополярного мира. И именно на это следует обращать самое пристальное внимание тем, кто хочет глубоко понять сущность этого явления.

Схема 10. Проблема «Другого» в глобальной идентичности цивилизации Моря

8.2.2. Пост-Море, постатлантизм и постгеополитика

Теперь мы можем по-новому взглянуть на некоторые теории современных атлантистских геополитиков, которые строят свои теории на модели «Центр-Периферия» или «ядро» (Core) — «зона неподключенности» (Т. Барнетт) и взгляды которых мы исследовали в разделе «Геополитики Моря». По-новому откроется нам и тема «геополитики хаоса»158, которую мы затрагивали в данном разделе под другим углом зрения.

В стадии глобализма атлантизм перестает рассматривать мир через дуальную топику классической геополитики и пытается описать новую глобальную систему в иных терминах. Это связано с тем, что в глобальных условиях меняется идентичность самой «цивилизации Моря», которая становится глобальным центром, а не одной из двух возможных моделей организации качественного пространства. Теперь это только одна единственная модель и, значит, только «Морем» ее называть некорректно: она есть «все», глобальная среда. Ее генезис прямо уходит в «цивилизацию Моря», но, т. к. ее альтернатива больше «Сушей» не является, то и сама она подвергается фундаментальным изменением. Это «пост-Море». А стратегия этой цивилизации есть «постатлантизм». Можно продолжить эту цепочку терминов и поставить вопрос о «постгеополитике».

«Постгеополитикой» является геополитический анализ глобального мира, осуществляемый с (пост) атлантистских позиций и не рассматривающий «цивилизацию Суши» как серьезную альтернативу «цивилизации Моря». Краткой формулой такого подхода можно считать название книги российского атлантиста и мондиалиста Д. Тренина «Конец Евразии»159. Глобальный мир возможен только в том случае, если мы признаем, что Евразии действительно пришел конец.

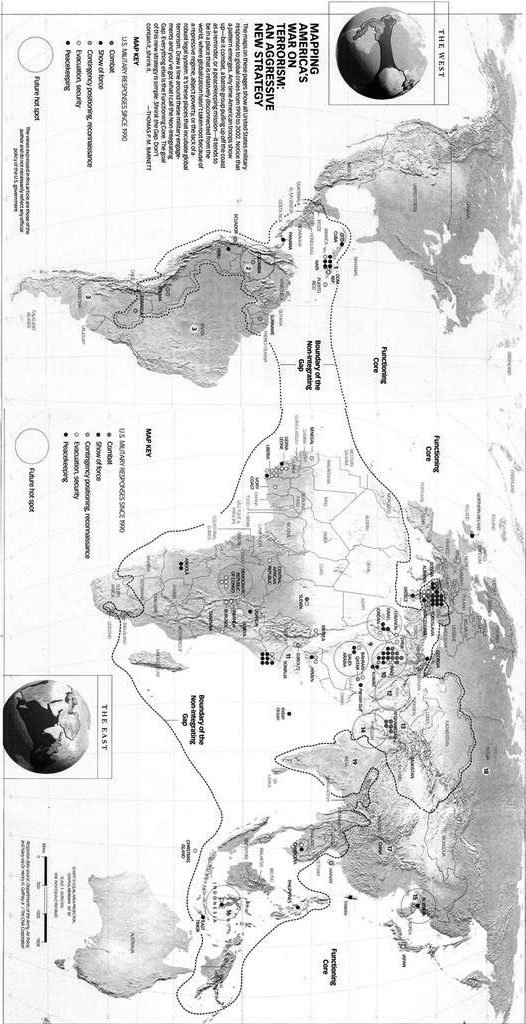

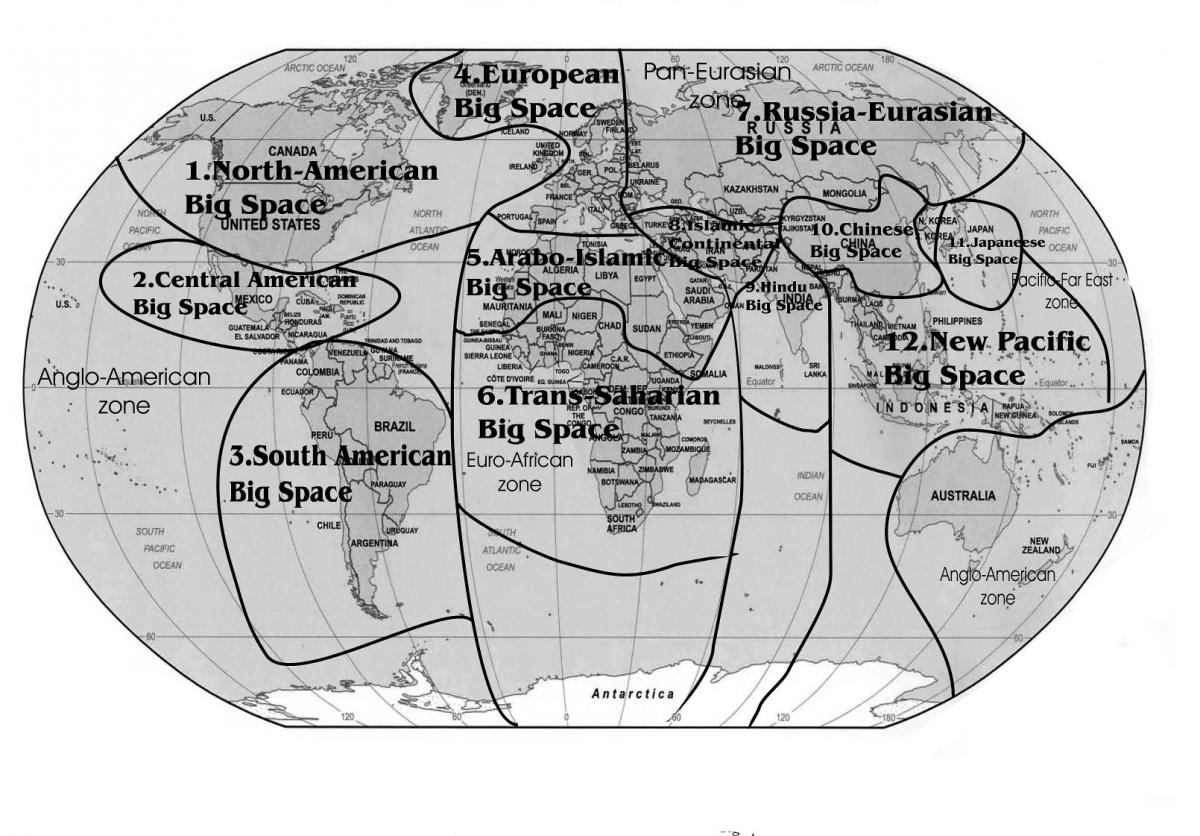

В таком случае легко восстановить топику постгеоплитики. Она достаточно внятно представлена в работе Томаса Барнетта «Новая карта Пентагона»160 и других его текстах. На ней выделено «ядро», the Core, куда входят страны более или менее интегрированные в глобальный мир, и «неинтегрированный провал», «Non-Integrated Gap» (куда отнесены Африка, часть Латинской Америки, Ближний Восток и ряд дальневосточных стран). Есть еще область, названная «отключенной зоной», «Zone of Disconnectedness» (Иран, Венесуэла, Северная Корея). И никаких упоминаний о Евразии, никаких рассуждений о противостоянии атлантизма и евразийства, Суши и Моря. Карта иллюстрирует «постгеополитический» подход — т. е. описывает мир после «конца Евразии», когда в нем в качестве альтернативы Морю существуют лишь «неинтегрированный провал» и «отключенная зона».

В такой постгеополитике есть ряд технических и ряд глубинно философских вопросов.

Главные технические вопросы состоят в том, как упорядочить и интегрировать «неинтегрированную зону», как подключить «зону отключенную», каковы при этом приоритеты, оптимальные методы, а также последовательность шагов — одним словом, как упорядочить (порядок здесь эквивалентен «ядру») «хаос»?

Главный философский вопрос заключается в вопрошании о смысле и исторической природе того, с чем имеет дело «ядро», когда наталкивается на сопротивление, оппозицию и противодействие со стороны «хаоса»? Какова идентичность Другого?

Если структуру рассуждений, отвечающих на первый вопрос, легко понять и воссоздать, то второй ответ чрезвычайно труден. Это главная проблема «постгеополитики» или геополитики глобального мира.

8.2.3. Критическая геополитика: отмена «Другого»

Рассмотрим несколько типичных примеров постгеоплитики. К этой категории можно отнести так называемую «критическую геополитику» О’Туатайла и Эгнью, которая рассматривалась в обзоре современных атлантистских теорий. Теории «критической геополитики» точно соответствуют глобалистскому подходу. Однако, в отличие от других версий «постгеополитики», О’Туатайл дает интересный ответ относительно фигуры «Другого». «Критическая геополитика» настаивает на том, что в глобальном обществе «Другого» просто не существует, и само стремление эту фигуру сконституировать коренится в устарелом понятии идентичности. «Другой» необходим, когда есть «Этот», т. е. «я сам» как строго определенная инстанция со своими границами, структурами и особенностями. Но если отказаться от идентичности вообще, если размыть ее, если сделать ее игровой и переменчивой, как предлагает постмодернистская философия, мы вместе с этим утратим потребность в «Другом». При таком подходе Море размывает само себя и перестает быть отличным от Суши, которую «заливает».

Это очень интересный ответ на главный философский вопрос «постгеополитики» или «геополитики постмодерна». Глобальное общество должно быть устроено таким образом, чтобы интернизировать все противоречия, сделать их внутренними проблемами и научиться жить с ними в расколотом состоянии сознания. О’Туатайл следует здесь за идеями философа-постструктуралиста Жиля Делеза, разрабатывавшего тематику «ризомы» и «шизофренического бытия», где раскол сознания считается не патологией, но нормой нового общества.

Так критическая геополитика смыкается с постмодернизмом и альтерглобализмом.

8.3. Мутации пространства: феномен сети и климатические войны

8.3.1. М. Кастельс: сетевое общество и пространство потоков

В таком же ключе выстраиваются концепции теоретиков «сетевого общества», которые редко обращаются к геополитике, но чьи теории сплошь и рядом берутся на вооружение современными «постгеополитиками».

М. Кастельс вводит само понятие «сетевое общество» (Network Society). Сеть — это социум, понятый как динамическое явление, не имеющее константных структур. Единственный смысл существования сети — это коммуникации. В ходе коммуникации по сети передается информация, которая становится самостоятельной реальностью, предшествующей смысловой нагрузке. Информация — это знание, лишенное смысла. Смысл относится к области декодирования и трансляции концептуальных матриц, но это не дело сети и коммуникаций. Сеть и коммуникации живут динамикой передачи информации и ориентированы только на увеличение ее скорости и устранение помех.

Ситуация, при которой сеть становится всеобщей и всеохватывающей, определяется Кастельсом как «информационализм».

В обществе-сети фундаментальной мутации подлежит само понятие об индивидууме. Кастельс пишет:

«Первый раз в истории базовая единица экономической организации не есть субъект, будь он индивидуальным (таким, как предприниматель или предпринимательская семья) или коллективным (таким, как класс капиталистов, корпорация, государство). Как я пытался показать, единица есть сеть, составленная из разнообразного множества субъектов и организаций, непрестанно модифицируемых по мере того, как сети приспособляются к поддерживающим их средам и рыночным структурам»161.

Здесь мы видим, как постепенно начинает приобретать форму замеченная социологом Н. Луманом162 и пока еще относительная независимость системы от человека.

Сеть влечет за собой новое понимание пространства. Кастельс пишет об этом так:

«…новая пространственная форма, характерная для социальных практик, которые доминируют в сетевом обществе и формируют его: пространство потоков. Пространство потоков есть материальная организация социальных практик в распределенном времени, работающих через потоки. Под потоками я понимаю целенаправленные, повторяющиеся, программируемые последовательности обменов и взаимодействий между физически разъединенными позициями, которые занимают социальные акторы в экономических, политических и символических структурах общества»163.

Пространство потоков отрывает от привычного пространства (географического и социального) тех, кто интегрируется в сеть. Сеть уничтожает пространство, снимает его, переводит фиксированную позицию в эфемерный, быстро меняющийся пучок энергии.

Концепция «пространства потоков» прямо отсылает нас к «стихии Моря», которая становится в условиях глобализации вездесущей. Информационизм также является чисто «морским» принципом, т. к. в нем акцент падает не на дешифровку константных смыслов, но на причудливые каскады информационных потоков самих по себе, которые сами же формируют мгновенные симулякры смыслов, которые тут же рассеиваются в новых потоках.

Что же касается информационной сети как самостоятельной единицы, не зависящей от индивидуума и просто заменяющей его, то здесь М. Кастельс переходит к постмодернизму и теме постчеловека, предлагая новую версию той реальности, идущей на смену человечеству (наряду с ризомой, киборгами, мутантами и т. д.). Это сеть как самостоятельная реальность, выстраивающая молниеносные созвездия информации, трансформирующиеся с бешеной скоростью в иные фигуры.

Важным элементом в описании «постгеополитичсекого» мира является концепция Кастельса «глобального города». Он утверждает, что постепенно привычный нам город как социальная матрица, расположенная в физическом пространстве и структурированная в соответствии с социальной морфологией, превращается в «глобальный город».

«Глобальный город не место, а процесс. Процесс, посредством которого центры производства и потребления развитых услуг и местные общества, играющие при них вспомогательную роль, связываются в глобальной сети на основе информационных потоков, одновременно обрывая связи с районами, удаленными от промышленного центра»164.

«Глобальный город» есть не место, но процесс; он находится не на Суше, но на Море, на воде. Он концептуально нефиксирован и пребывает сразу во всех местах мира и ни в одном из них.

Рассмотрение теории Кастельса в геополитическом контексте многое объясняет в структуре глобализма и однополярного мира.

8.3.2. Р. Киохэйн, Дж. Най-мл.: инфосфера как могущество

Именно так и поступают современные американские геополитики («постгеополитики»): Роберт Киохэйн165, Джозеф Най-мл.166 и Дэвид Лонсдэйл167, анализирующие геополитику сетей Интернет.

Р. Киохэйн и Дж. Най-мл. исследуют стратегическую роль информации в ее привязке к пространству. Они замечают, что связь информационных систем, в частности, сетей Интернет с пространством не прерывается полностью, как иногда представляют себе аналитики. Она сохраняется на нескольких уровнях. Во-первых, сервера находятся в конкретной физической точке, т. е. в зоне юрисдикции того или иного политического образования. «Информация распространяется не в вакууме, а в уже кем-то занятом политическом пространстве»168. Во-вторых, стратегия поведения в информационной среде отражает то культурное, образовательное и социальное программирование, которое человек получает также в конкретном обществе, привязанном к качественному пространству. В третьих, если сеть предполагает равенство пользователей и ставит на один уровень Интернет-представительство крупного государства и блог частного лица, то стратегии развития сети, регистрация доменных имен, разработка сетевых протоколов остаются строго централизованными, а значит, правила и модели поведения диктуются конкретным политическим актором. Им сегодня являются США, где сеть Интернет была создана и откуда «мировая паутина» распространяется в глобальном масштабе.

Следовательно, заключают Киохайэн и Най-мл., США и страны Запада должны рассматривать развитие мировой Интернет-сети как свое стратегическое преимущество, осмыслив его потенциал как поле ведения OOTW (Operations Other Than Wars — «Операции, Иные, Чем Война»). При этом распространение информационных технологий даже в среду потенциального противника в этой ситуации следует признать стратегическим преимуществом, при сохранении монопольного контроля над кодами и протоколами. Это позволит быть в курсе действий противника в информационной среде (которая довольно прозрачна), но в то же время сохранять саму сетевую парадигму под своим полным контролем. Отсюда использование в глобальном масштабе в Интернете английского языка, программного обеспечения (типа Windows или Mackintosh), разработки которого осуществляются в США и в той или иной степени контролируются американскими спецслужбами. Вместе с тем есть такое явление, как «китайский Интернет», т. е. попытка контроля со стороны политического руководства Китая доступа к тем или иным ресурсам WWW, которые могут, по мнению китайского руководства, нанести ущерб стратегическим интересам этой страны. Здесь мы имеем яркий пример территориализации информационной среды.

8.3.3. Д. Лонсдэйл: геополитика пятого измерения

В свою очередь, Дэвид Лонсдэйл выстраивает иерархию сред, которая обнаруживается в процессе осмысления роли качественного пространства в ходе стратегических трансформаций ХХ в.169. Д. Лонсдэйл утверждает: еще Х. Макиндер показал, что геополитика Моря оказывается более эффективной, чем геополитика Суши за счет большей подвижности водной стихии по сравнению с земной. Еще более подвижной стихией вляется воздух. Здесь Лонсдэйл ссылается на идеи итальянского генерала и стратега Джулио Дуэ170 (1869–1930), который настаивал на том, что контроль над воздушным пространством будет постепенно становиться главной задачей геополитики, и именно от него будет зависеть доступ к мировому господству. Хотя не все предсказания генерала Дуэ подтвердились, считает Лонсдэйл, в целом идея ставки на освоение все более и более «разряженных» стихий в мировой стратегии оправдана.

При этом Лонсдэйл сосредоточивает свое внимание на еще более разряженной среде, которую он называет «инфосферой», предлагая использовать, наряду с «Sea Power» и «Land Power», еще один геополитический (точнее, «постгеополитический») термин — «Information Power». Самые острые геополитические схватки будут отныне происходить в сфере IT, в «инфосфере» или в «пятом измерении».

Одно из свойств геополитики пятого измерения, которое отмечают все авторы, изучающие этот вопрос, заключается в росте влияния «малых акторов», которые с помощью сетевых технологий способны многократно усилить свой потенциал, ничтожный физически, политически и социально. Особенно опасным это может стать в отношении террористических групп или иных экстремистских организаций, которые в глобальной среде получают в руки мощное оружие. Задача идентификации этих угроз и их подавления является основным вопросом глобальной безопасности в киберпространстве.

Эта тема выводит на более общую проблему — в чем состоит стратегия поведения США, «ядра», Центра, в глобальном сетевом пространстве, в «инфосфере»? Лонсдэйл отвечает на это следующим образом: необходим глобальный контроль над инфосферой, который может быть определен как «способность использовать инфорсферу для реализации стратегических целей и способность предотвратить способность противника делать то же самое (эффективным образом)»171.

Учитывая значение «инфосферы» и определенные коррекции, которая она вносит в традиционную стратегию, в том числе и на глобальном уровне, Лонсдэйл подчеркивает, что она не должна рассматриваться в полном отрыве от политической географии. Положение в инфосфере есть в конечном счете «лишь отражение геополитической реальности»172, а значит, киберпространство есть не что иное, как продолжение геополитики Моря, развивающее ее предпосылки и методологии до логического конца.

Показательно, что перемещение в воздухе и перемещение по сайтам в сети Интернет называется терминами, содержащими в себе прямой намек на жидкую стихию (Море) — «воздухоплавание», «аэро-навтика» (от греческого «αηρ», «воздух», и «ναυς» — «корабль»). Пользователей сети Интернет во франкоязычной среде также называют «интер-навтами» («les internautes»).

8.3.4. К. Паскаль: глобальное потепление и новая геополитическая карта мира

Одна из излюбленных тем глобалистов (и антиглобалистов) — это изменение мирового климата. Инициаторами повышенного внимания к этой проблеме были эксперты «Римского клуба» в рамках общего проекта пропаганды глобального взгляда на мир. Так, Александр Кинг, один из основателей Римского клуба, откровенно признавался: «В поисках нового врага, который объединил бы нас, мы напали на идею загрязнения окружающей среды, угрозу глобального потепления, дефицита пресной воды, голода и всего остального, что подходило к нашему случаю. Все эти опасности имели причину в действиях людей, поэтому и победить их можно было, только изменив поведение и отношение людей»173. В этом пассаже очевиден инструментальный характер самой проблемы «климатических изменений», которая была поставлена в центр внимания в целях наглядного подтверждения актуальности глобалистского подхода.

Инициатива «Римского клуба» была поддержана целым рядом ученых и стала излюбленной темой мировых СМИ. Некоторые исследователи попытались применить к изменению климата геополитический подход, что легло в основу целого направления, называемого иногда «геополитикой климата».

Здесь можно упомянуть книгу молодой сотрудницы британского глобалистского центра «Королевский Институт Стратегических Исследований» Клио Паскаль «Глобальное потепление: как кризисы в области окружающей среды, экономики и политики изменят карту мира»174 и исследование авторитетного канадского геополитика и кинодокументалиста Гвина Дайера «Климатические войны»175.

В своей работе Клио Паскаль описывает вероятные последствия глобального потепления климата, которые, по ее мнению, приведут к ряду необратимых сдвигов в картине мира. Потепление повысит уровень воды в мировом океане, а значит, радикально изменит модель контроля над политическим пространством со стороны «цивилизации Моря» (Клио Паскаль оперирует терминами классической геополитики). Изменение береговой линии приведет к тому, что в мире могут появиться новые лидеры и могущество Запада (США и Европы) может оказаться под ударом.

По мнению Паскаль, немного стран готовится к такому повороту событий всерьез, и среди них первое место занимает Китай. Паскаль подробно останавливается на тех преимуществах, которые сможет вынести из глобального потепления Китай, у которого откроется возможность укрепить свою власть над всем Тихоокеанским регионом, тогда как проблемы нехватки пресной воды чрезвычайно ослабят Соединенные Штаты Америки и заставят их сосредоточиться на внутренних проблемах.

8.3.5. Г. Дайер: геополитика климатических войн

Сходный подход прослеживается в книге Гвиана Дайера, выступавшего с рядом докладов по изменению климата в Пентагоне и штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Г. Дайер еще более конкретен. Согласно его прогнозам, фундаментальных перемен в мировой политике следует ожидать к 2045 г., но начнутся они еще раньше — уже в самое ближайшее время. Основной тенденцией является все то же потепление. Прослеживая закономерности в изменении среднегодовых температур в разных регионах Земли, Гвин Дайер утверждает, что главной силой мировых перемен станет аридизация (обезвоживание) ныне плодородных почв, расположенных в южных регионах. Дефицит пресной воды приведет к разрушению аграрной инфраструктуры и массовым паническим миграциям в зоны, более приспособленные для проживания. По сценарию Дайера в 2019 г. последствия климатического удара испытает на себе Россия, которая подвергнется нашествию населения из Центральной Азии, часть территорий которой превратится в необитаемую пустыню. К 2029 г. под атакой беженцев с Юга, из Мексики, окажутся США. В 2036 г. не приспособленными для человека станут земли Северной Индии, а в 2042 г. придет очередь Китая. Так к 2045 г. сложатся объективные условия для глобального вооруженного конфликта не только за энергетические ресурсы развития, но просто за выживание и доступ к землям, где человек сможет прокормить себя. Это и есть эпоха начала климатических войн.

Побочные эффекты потепления — таяние полярных льдов, повышение уровня мирового океана и т. п. — только усугубят ситуацию, т. к. еще более сократят объем пригодных для жизни человека территорий. Согласно Гвину Дайеру, правительства современных государств, и в том числе и военные министерства и ведомства, уже сегодня должны закладывать подобные сценарии в своих планах и готовиться к максимально адекватному реагированию.

8.3.6. М. Чассудовски: управление погодой в военных целях

Критические исследования проблемы изменения климата и манипуляции погодой с помощью искусственных секретных технологий проводит другой канадский ученый и геополитик Майкл Чассудовски176. Согласно его информации, вооруженные силы США десятки лет работают над созданием «климатического оружия», которое обеспечило бы США глобальную доминацию в новых условиях и позволило бы единолично пользоваться технологиями, которых нет ни у одной другой страны. Он ссылается на материалы Университета Колледжа Военно-Воздушных сил США, в которых открыто признается необходимость управления климатом в военных целях. «Изменения климата станет частью внутренней и международной безопасности и позволит использовать его в одностороннем порядке. Оно может быть использовано для обороны и для нападения, а также в целях сдерживания. Способность вызывать землетрясения, туман, штормы на земле, а также изменять структуру космического пространства, а также искусственные манипуляции погодой — все это часть интегрированных технологий, которые могут фундаментально усилить США и ослабить противника, обеспечить глобальную разведку, повысить досягаемость и силу»177.

Чассудовски обращает внимание на программу HAARP, в рамках которой на Аляске США была построена секретная лаборатория по использованию новейших технологий для влияния на климат с помощью индукции определенных процессов в ионосфере. Ионосфера служит для защиты Земли от радиации, и точечное влияние на ее структуру способно влиять на климатические явления, а возможно, и поражать определенные объекты.

Аномальные климатические явления лета 2010 г. в России и Европе вызвали в России шквал публикаций, где темы, рассматривавшиеся М. Чассудовским за несколько лет до этого, получили новое дыхание178.

Геополитика климатических войн представляет собой пример экстравагантного применения геополитической методологии к реальным или предполагаемым, реконструируемым явлениям, связанных с процессом глобализации.

8.3.7. Эверетт Долман: геополитика космического пространства

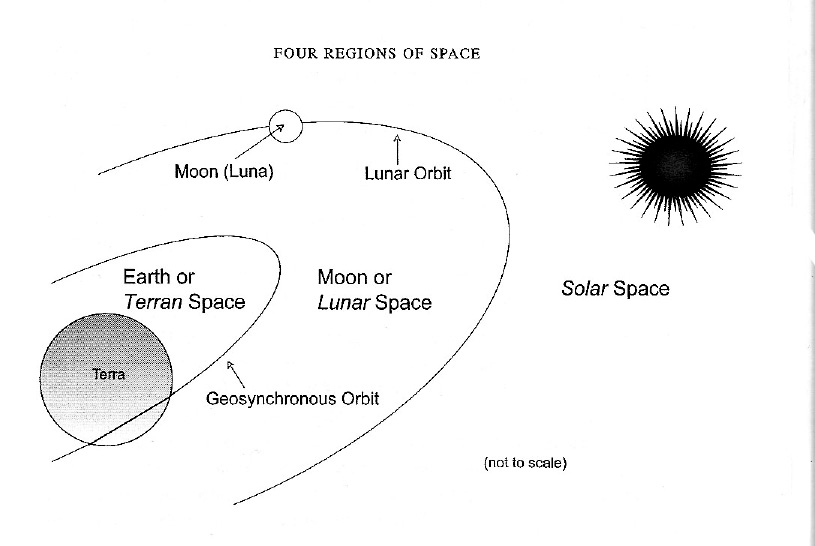

Еще одной любопытной версией «постгеополитики» является геополитика космического пространства, или «астрополитика», предложенная Эвереттом Долманом179. Он применяет геополитическую схему к солнечной системе. И снова речь идет о геополитике Моря, что отражено даже в названии «космо-навтики», т. е. дословно, «космосо-плавания».

Долман берет в качестве карты своей «астрополитики» пространство солнечной системы, которую он приравнивает к новому изданию Heartland’а, к «Евразии». Он прикладывает к ней формулу Макиндера: «Кто контролирует Восточную Европу, тот контролирует Heartland. Кто контролирует Heartland, тот контролирует Мировой Остров (Евразию). Кто управляет Мировым Островом, тот управляет миром». Утверждая, что на следующем этапе принципиальным будет контроль над планетами этой системы, на которых сосредоточены ресурсы, которые станут в ближайшем времени залогом выживания человечества и битва за которые предопределит судьбу «мирового господства» в новом масштабе (на сей раз на уровне солнечной системы, Долман выделяет четыре стратегических (астрополитических) региона.

1. Terra или Земля, которая осмысляется как пространство, с которого можно осуществлять запуски космических кораблей (!) на орбиту. Земля рассматривается Долманом как береговая зона или авианосец, плавающий в солнечной системе. Земля — это промежуточный регион между качественным пространством классической геополитики и астрополитикой.

2. Земное орбитальное пространство (от минимального расстояния от Земли, на котором возможно орбитальное вращение вокруг нее, до 36 000 км). В этой зоне расположены сегодня все спутники, космические аппараты разведки, станции слежения. Эта зона уже сегодня рассматривается как область особого стратегического значения и предназначается для развертывания в ней системы космических вооружений, программа которых уже запущена.

3. Лунное пространство, расположенное далее 36 000 километров от Земли и до границ орбиты Луны. Сама Луна является только одним — видимым — стратегическим объектом в этой зоне, но в ее пределах располагается ряд позиций, которые являются ключевыми для организации контроля над первым и вторым астрополитическими регионами.

4. Солнечное пространство включает в себя всю зону, на которую распространяется солнечная гравитация — за пределом лунной орбиты. Пока технологии не позволяют всерьез приступить к освоению этого четвертого региона, но уже в ближайшем будущем планеты, находящиеся в этой зоне, и крупные астероиды из пояса астероидов станут важнейшими пунктами, необходимыми для дальнейшего постиндустриального развития человечества и территорий человеческой колонизации. Солнечное пространство — это новое издание «жизненного пространства» (Lebensraum — Ратцеля-Хаусхофера)180.

Согласно Э. Долману, в ходе глобализации именно космическая ориентация и освоение космического пространства станет в центре истории, как это было в эпоху «великих географических открытий». Однако для того, чтобы современному Западу обеспечить себе наиболее выгодные стартовые условия в астрополитике, уже сегодня следует обращать внимание не на доигрывание старых геополитических игр, но на разработку космических программ и обеспечение военного стратегического контроля над зонами, наиболее благоприятными для освоения, т. е. на территории второго и третьего космических регионов (орбитального и лунного). Ключевыми точками являются зоны, расположенные на 63,4 градусе северной долготы (в частности, космодром Плесецк) и в пространстве экватора. Э. Долман полагает, что судьба будущих космических колонизаций решается уже сегодня. Правительство США должно учитывать новое стратегическое видение при выстраивании баланса сил и структуры контроля над различными зонами Земли, глобально осмысленной как «береговая зона», откуда предстоит отправиться в плавание по океану Солнечной Системы.

Карта 32. Карта «космической геополитики» Эверетта Долмана

8.3.8. У. Оуенс, Д. Ронфильд, Дж. Аркилла: сеть и полное доминирование

Примером стратегического осмысления информосферы является концепция «сетевых войн», которая стала возможным только в условиях глобализации и тотальной информатизации общества. На основе этой концепции уже с 1990-х гг. начались реформы классической военной стратегии в США. В начале 2000-х гг. многие аспекты этой доктрины тестировались на практике в Ираке и Афганистане и проходили апробацию в других странах НАТО, в том числе и в ходе боевых учений. А в 2010 г. даже российское военное командование объявило о переходе Российских Вооруженных Сил на сетецентрический принцип181.

Впервые открыто сформулировал концепцию «системы систем» один из руководителей объединенных штабов ВС США адмирал Уильфм Оуэнс182, который заявил, что необходимо использовать новейшие информационные технологии в реорганизации военной стратегии на новом уровне. Смысл «системы систем» заключался в обеспечении «Полноспектрового Доминирования» (Full Spectrum Dominance) через сочетание данных космической разведки и иных информационных датчиков и проведени силовых операций в конкретной обстановке для обеспечения тотального заведомого превосходства над противником, основанного на полном господстве в информационной области (во всех смыслах — от разведки до кампаний в прессе, активности в интернет среде и т. д.).

Ранее, в 1993 г., Дэвидом Ронфельдом и Джоном Аркиллой183 из RAND-корпорации была предложена несколько иная модель сетевой войны, основой которой было не технологическое обеспечение акторов конфликта, а социальные сети и дезиерархированные общества. Ими была издана книга «Подготовка к конфликтам в информационную эпоху»184. Они утверждали, что в новом постмодернистском обществе власть переходит к новым действующим лицам — транснациональным корпорациям, криминальным и террористическим группировкам, наркокартелям, различным политическим движениям. Ронфельд и Аркилла отмечают новую парадигму конфликта; атакующая сторона действует по принципу «роения», а не «массированности», как было ранее. При этом сами границы конфликта по хронологии и физическим рамкам размыты: не ясно, когда он начинается, кто и насколько сильно в него вовлечен. В качестве акторов сетевых войн могут использоваться третьи лица — от небольших организаций до государств185.

8.3.9. А. Сибровски, Дж. Гарстка: сетецентрическая стратегия нового поколения

Начиная с середины 1990-х гг., Офисом Реформирования ВС Секретаря Обороны (Office of Force Transformation) под управлением вице-адмирала Артура К. Сибровски (1942–2005) и аналитиком Джоном Гарстка186 была разработана одна из последних версий «новой теории ведения войн» («emerging theory of war»). Основы этой теории ее разработчики обобщили в документе «Внедрение сетецентричного военного искусства»187, опубликованном в 2005 г. Разработчики этой теории убеждены, что в ближайшем будущем она «если не заменит собой традиционную теорию войны, то существенно и необратимо качественно изменит ее»188.

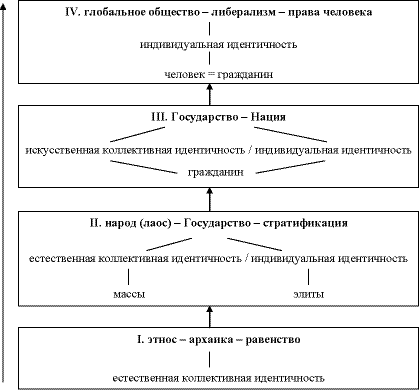

Теория сетецентричной войны основана на делении циклов человеческой истории на три фазы: аграрной, промышленной и информационной эпох, каждой из которых соответствуют особые модели стратегии. Этим эпохам строго соответствуют социологические понятия — премодерн, модерн и постмодерн. Информационная эпоха — это период Постмодерна, который устанавливается сегодня, когда развитые общества Запада (в первую очередь, США) переходят к качественно новой фазе. Теория сетецентричных войн представляет собой модель военной стратегии в условиях Постмодерна. Как модели новой экономики, основанные на информации и высоких технологиях, сегодня доказывают свое превосходство над традиционными капиталистическими и социалистическими моделями промышленной эпохи, так и сетецентричные войны претендуют на качественное превосходство над прежними стратегическими концепциями индустриальной эпохи (Модерна). Теория сетецентричных войн представляет собой перенос основных моментов постмодернистского подхода на сферу военной науки.

Ключевым понятием для этой теории является термин «сеть». В современном американском языке, помимо существительного «the network» — «сеть», появился неологизм — глагол «to network», что приблизительно переводится как «осетить», «охватить сетью», «внедрить сеть в», «подключить к сети». Смысл «сети», «сетевого принципа состоит в том, что главным элементом всей модели является «обмен информацией» с максимальным расширением форм производства этой информации, доступа к ней, ее распределения, обратной связи. «Сеть», по мнению теоретиков сетевых войн, представляет собой новое информационное пространство, в котором развертываются основные стратегические операции — как разведывательного, так и военного характера, а также их медийное, дипломатическое, экономическое и техническое обеспечение. «Сеть» в таком широком понимании включает в себя одновременно различные составляющие, которые ранее рассматривались строго раздельно. Боевые единицы, система связи, информационное обеспечение операции, формирование общественного мнения, дипломатические шаги, социальные процессы, разведка и контрразведка, этнопсихология, религиозная и коллективная психология, экономическое обеспечение, академическая наука, технические инновации и прочее — все это отныне видится как взаимосвязанные элементы единой «сети», между которыми должен осуществляться постоянный информационный обмен.

Смысл военной реформы в рамках «новой теории войны» информационной эпохи состоит в одном: в создании мощной и всеобъемлющей глобальной сети, которая концептуально заменяет собой ранее существовавшие модели и концепции военной стратегии, интегрирует их в единую систему. В таких условиях война становится сетевым явлением, а военные действия — разновидностью сетевых процессов. Регулярная армия, все виды разведок, технические открытия и высокие технологии, журналистика и дипломатия, экономические процессы и социальные трансформации, гражданское население и кадровые военные, регулярные части и отдельные слабо оформленные группы — все это интегрируется в единую сеть, по которой циркулирует информация. Создание такой сети составляет сущность военной реформы ВС США.

8.3.10. Э. Смит: Операции Базовых Эффектов

Центральной задачей ведения всех «сетевых войн» является проведение «Операции Базовых Эффектов» («Effects-Based Operations»). «ОБЭ» определяются военными теоретиками сетевых войн как «совокупность действий, направленных на формирование модели поведения друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и войны»189. Это концепция была детально разработана Э. Смитом190.

«ОБЭ» означает заведомое установление полного и абсолютного контроля надо всеми участниками актуальных или возможных боевых действий и тотальное манипулирование ими во всех ситуациях — и тогда, когда война ведется, и тогда, когда она назревает, и тогда, когда царит мир. В этом вся суть «сетевой войны»: она не имеет начала и конца, ведется постоянно, и ее цель состоит в обеспечении тем, кто ее ведет, способности всестороннего управления всеми действующими силами человечества. Это означает, что внедрение «сети» представляет собой лишение стран, народов, армий и правительств мира какой бы то ни было самостоятельности, суверенности и субъектности, превращение их в жестко управляемые, запрограммированные механизмы. За скромной «технической» аббревиатурой «ОБЭ» стоит план прямого планетарного контроля, мирового господства нового типа, когда управлению подлежат не отдельные субъекты, а их содержание, их мотивации, действия, намерения и т. д. Это проект глобальной манипуляции.

Задачей «ОБЭ» является формирование структуры поведения не только друзей, но и нейтральных сил и врагов, т. е. и враги, и занимающие нейтральную позицию силы, по сути, заведомо подчиняются навязанному сценарию, действуют не по своей воле, но по воле тех, кто осуществляет «ОБЭ» — т. е. США. Если враги, друзья и нейтральные силы в любом случае делают именно то, чего хотят от них американцы, они превращаются в управляемых (манипулируемых) марионеток заведомо, еще до того момента, когда следует окончательное поражение. Это выигрыш битвы до ее начала. «ОБЭ» в равной мере применяются в период военных действий, в моменты кризиса и в периоды мира, что подчеркивает тотальный характер сетевых войн: они запускаются не только в момент напряженного противостояния и в отношении противников, как классические войны промышленного периода, но и в периоды мира и в отношении союзников или нейтральных сил. Цель сетевых войн — «ОБЭ», а цель «ОБЭ» — абсолютный контроль надо всеми участниками исторического процесса в мировом масштабе.

На появление первых концепций «сетецентричных войн» повлияли изменения в разных секторах американского общества — в экономике, бизнесе, технологиях и т. д. Можно выделить три направления трансформаций, которые легли в основу этих концепций:

– перенос внимания от концепта «платформы» к «сети»;

– переход от рассмотрения отдельных субъектов (единиц) к рассмотрению их как части непрерывно адаптирующейся экосистемы;

– важность осуществления стратегического выбора в условиях адаптации и выживания в изменяющихся экосистемах191.

В военно-стратегическом смысле это означает:

– переход от отдельных единиц (солдат, батальонов, частей, огневых точек, боевых единиц и т. д.) к обобщающим системам;

– рассмотрение военных операций в широком информационном, социальном, ландшафтном и иных контекстах;

– повышение скорости принятия решений и мгновенная обратная связь, влияющая на процесс во время ведения военных операций или подготовки к ним192.

Целью перехода к сетецентричным военным моделям являются:

– обеспечение наличия союзников и друзей;

– внушение всем мысли об отказе и бессмысленности военной конкуренции с США;

– предупреждение угроз и агрессивных действий против США;

– быстрая и решительная победа над противником193.

А достигаться это должно через конкретные преимущества, которые дает сетевой подход:

– лучшая синхронизация событий и их последствий на поле боя;

– достижения большей скорости передачи команд;

– повышение количества жертв среди противников, сокращение жертв среди собственных войск и рост личной ответственности военных во время проведения военной операции и подготовки к ней194.

В первую очередь следует сражаться за информационное превосходство, для чего необходимо:

– искусственно увеличивать потребность противника в информации и одновременно сокращать для него доступ к ней;

– обеспечивать широкий доступ к информации своих через сетевые механизмы и инструменты обратной связи, надежно защитив их от внедрения противника;

– сокращать собственную потребность в статичной информации через обеспечение доступа к широкому спектру оперативного и динамичного информирования195.

Теория сетецентричных войн не апеллирует напрямую к геополитике, но построена на принципе укрепления и обеспечения стратегического доминирования США в условиях глобализации и глобального мира в принципиально новой «пост-морской» среде — сетевой и информационной. То, что у социолога М. Кастельса описано в нейтральных терминах как «пространство потоков», «глобальный город» и «информационизм», в военно-стратегическом мышлении американских военных превращается в оружие нового поколения, поскольку само существование глобальной сети они совершенно справедливо оценивают как фундаментальный исторический успех и залог мирового контроля США.

8.4. Итоги геополитического анализа глобализации

8.4.1. Основные моменты геополитического анализа

Завершая рассмотрение «геополитики глобального мира», мы можем отметить следующие моменты:

1. Глобальный мир является следствием небывалого исторического успеха цивилизации Моря. Используя историческую метафору, это можно уподобить тому, как если бы Третью Пуническую войну выиграли карфагеняне, захватили Рим, объединили бы под своим могуществом все Средиземноморье, и европейская история пошла бы по совершенно иному пути. Глобализм, мондиализм и глобализация обладают прозрачной геополитической природой: это идеология Левиафана, воплощаемая в жизнь.

2. Глобализм есть явление идеологическое. Как и любая идеология, глобализм структурируется по степени глубины вовлеченности в него:

– существует идеологическое ядро (мондиализм), которое прекрасно осознает принципы и цели глобализации, продвигает их в жизнь и несет за них историческую ответственность;

– есть промежуточный слой тех, для кого, в целом, глобализация симпатична и приемлема и кто старается в меру сил ее поддержать и продвинуть;

– есть гораздо более широкая прослойка людей, которая воспринимает глобализацию как нечто стихийное и само собой разумеющееся, и поэтому, не ставя ее под сомнения, двигается по ее течению;

– и есть огромные массы, вообще не осознающие, что с ними происходит в настоящий исторический период, податливые или сопротивляющиеся глобализации в силу пассивности и инерции.

3. Глобализация есть явление социологическое, поскольку формат общества существенно меняется в сторону парадигмы морского общества. Социальное пространство становится все более и более «ликвидным», «текучим» («пространство потоков»), непостоянным, меняющимся. Растет скорость информационного обмена. Пространство приобретает все более прозрачное и проницаемое качество, трение сокращается. Это находит выражение в развитии IT-среды, где процессы протекают мгновенно. Новое общество обладает свойствами «цивилизации Моря», но доведенными до их высшей концентрации.

4. Глобализация влечет за собой постгеополитику. В условиях маргинализации и фрагментаризации Суши как второго (или первого — если учитывать историческую последовательность) базового геополитического принципа на место классической геополитики приходит ее новая версия — «постгеополитика», которая выражает себя в разнообразных формах, часто «пародирующих» собственно геополитические методы или использующих геополитическую терминологию в неподходящем контексте. «Постгеополитика» может быть названа «постмодернистским симулякром» геополитики.

8.4.2. Оценка глобализации с позиции «цивилизации Суши»

Эти выводы вытекают из объективного и нейтрального анализа явления глобализации, развертывающегося на наших глазах. Однако на протяжении всего анализа глобализации мы описывали то, как это явление оценивается изнутри западной цивилизации, как оно осмысляется в самой «цивилизации Моря». И с этой позиции, действительно, никакого иного взгляда на нынешнее положение дел и на основные процессы, развертывающиеся в мире, быть не может. Нечто аналогичное мы встречаем на всех этапах западной цивилизации, которая во всех эпохи мыслила мир, исходя из абсолютной убежденности, в том, что западное осмысление мира универсально, истинно, научно, точно и адекватно. В определенном смысле Запад всегда сохранял определенный этноцентризм, имеющий, как мы показали, глубокие архаические корни.

И сегодняшняя претензия «цивилизации Моря» на глобальность, триумф и «конец истории» не содержит ничего принципиального нового. И в имперский, и в колониальный периоды Запад не сомневался, что обладает монополией на абсолютную и историческую истину — в чем бы она ни состояла: в догматике, сомнении или свободе.

Следовательно, несмотря на весь плотный и внушительный гипноз глобализации и ее самооценок, и даже ее критики, проистекающей из самого Запада и несущей на себе все следы его базовой парадигмы, мы можем взглянуть на глобализацию радикально иначе — на основании «геополитики Суши», вопреки утверждению современной западной цивилизации, что «с Сушей покончено» и «конец Евразии» наступил.

Если принять как рабочую гипотезу, что это утверждение слишком поспешно, что «конца Евразии» пока не наступило, что современный Heartland (в лице Российской Федерации) еще не является зоной, полностью подконтрольной центру глобального мира, еще не подвергся десуверенизации, прямой оккупации или установлению внешнего управления, и если мы суммируем «с позиции Суши» все те тенденции в мире, которые демонстрируют (в разных формах и с разной степенью интенсивности) волю к отторжению глобализации, мы сможем выстроить альтернативную геополитическую модель, определить ее принципы, перспективы и методы.

Так мы получим геополитику многополярного мира — мира, которого пока нет, но который вполне может быть. Этому будет посвящена третья часть данной книги.

1Axelos K. Vers la pensée planétaire. Paris: Les Éditions de Minuit, 1964.

2Axelos K. Marx, penseur de la technique. Paris: UGE/Les Éditions de Minuit, 1961.

3Axelos K. Héraclite et la philosophie. Paris: Minuit, 1962.

4Axelos K. Vers la pensée planétaire.

5Axelos K. Le Jeu du monde. Paris: Les Éditions de Minuit, 1969.

6Близкую концепцию выдвигал культуролог и философ Й. Хейзинга. См. Хейзинга Й. Homo Ludens. М.: Прогресс – Традиция, 1997.

7Axelos K. Ce qui advient. Fragments d'une approche. Paris: Les Belles-Lettres, 2009.

8Fink E. Spiel als Weltsymbol. Stuttgart: Kohlhammer,. 1960.

9О философии и антропологии Ойгена Финка см.: Дугин А. Социология русского общества. М.:Академический проект, 2010.

10Lefebvre H. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1974.

11Lefebvre H. La révolution urbaine. Paris: Gallimard, 1970.

12Lefebvre H. Le Droit à la ville. Paris: Anthropos, 1968.

13Lefebvre H. La révolution urbaine.

14Desan Wilfred. The Planetary Man, Vol. 1: A Noetic Prelude to a United World. Washington,DC: Georgetown University Press, 1961; Idem. The Planetary Man, Vol. 2: An Ethical Prelude to a United World. New York: MacMillan company, 1972; Idem. The Planetary Man, Vol. 3: Let the future come: perspectives for a planetary peace. Washington,DC: Georgetown University Press, 1987.

15Дугин А.Г. Социология глобального общества // Однако. 2010. № 21 (37).

16Fink E. Traktat über die Gewalt des Menschen. Frankfurt am Mein:Klostermann, 1974.

17Axelos K. Héraclite et la philosophie.

18Хейзинга Й. Homo Ludens.

19Muhlmann W. Geschichte der Anthropologie. Bonn, 1968.

20Дугин А.Г. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2011.

21Дугин А.Г. Этносоциология.

22Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.: АСТ, Астрель, 2005.

23В этносоциологии эта фаза этноса называется «народом» или «лаосом» (от греч. λαόσ — народ). См.: Дугин А.Г. Этносоциология.

24Фигура колосса на глиняных ногах описывается в книге пророка Даниила (глава 2 стихи 1–49).

25Guenon R. La Grande Triade. Paris: Gallimard, 1946.

26Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Москва: АСТ, 2008.

27Mondialisation without the world. Interview with Kostas Axelos — www. radicalphilosophy. com, 2005. [Электронный ресурс] URL: http://www. radicalphilosophy. com/pdf/mondialisation. pdf (дата обращения 02.08.2010).

28Held David, McGrew Anthony, Goldblatt David, Perraton Jonathan. Global Transformations. Stanford: Stanford University Press, 1999.

29Crocker David A. Ethics of Global Development: Agency, Capability, and Deliberative Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2008; Idem. Development Ethics, Globalization, and Democratization/ Chatterjee D., Krausz M. (eds.) Globalization, Democracy, and Development: Philosophical Perspectives. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007.

30Crocker David A. Development Ethics, Globalization, and Democratization.

31Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.

33Attali J. Lignes d’horizon. Paris:Fayard, 1990.

34Friedman Thomas L. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005; Idem. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization.New York: Farrar, Straus & Giroux, 1999.

35Friedman Thomas L. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization.New York: Farrar, Straus & Giroux, 1999.

36Bhagwati Jagdish N. Free Trade Today. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002; Idem. In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press, 2004.

37Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. New York: Simon and Schuster, 1996.

38Mittelman J. Globalization and Its Critics/ Stubs R., Underhill G. (eds.) Political Economy and the Changing Global Order. Oxford: Oxford University Press, 2006.

39Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999.

40Fukuyama F. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. New York: Cornell University Press, 2004.

41Hirst P., Thompson G. Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. Cambridge: Polity Press, 1996.

42Daly Herman E. Globalization and Its Discontents // Philosophy and Public Policy Quarterly. 2001. 21, 2/3. С. 17–21; Idem. Globalization’s Major Inconsistencies//Philosophy and Public Policy Quarterly. 2003. 23, 4. C. 22–27.

43Rodrik D. Trading in Illusions// Foreign Policy. 2001. March/April. С. 55.

44Held D., McGrew A. Globalization Theory: Approaches and Controversies. Polity, 2007.

45См. Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1991.

46Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. Global Transformations.

47 Lechner Frank J., Boli J. (eds.) The Globalization Reader. Oxford:Wiley-Blackwell, 2003.

48Термин «полития» ввел впервые Аристотель для того, чтобы описать политический строй, при котором правит большинство жителей города, «полиса». Термин «демократия» Аристотель употреблял в уничижительном смысле, противопоставляя «граждан» полиса, организовавшихся в «политию» для решения насущных вопросов, и «население», «жителей «демов», «городских концов», не обладающих ни имущественным цензом, ни происхождением, ни традициями, ни воспитанием, необходимых для участия в качественных обсуждениях и принятии квалифицированных решений («демократия»). «Полития» — это позитивно понятая качественная демократия (с оттенком высокой квалификации участников политического процесса).

49Meyer John W. The World Polity and the Authority of the Nation-State / Bergesen A. (ed.) Studies of the Modern World-System. New York: Academic Press, 1980. С. 109–137.

50Meyer J., Boli J., Thomas G., Ramirez F. World Society and the Nation-State // American Journal of Sociology. 1997.№ 103 (1). С. 144–181; Boli J., Thomas G. World Culture in the World Polity // American Sociological Review. 1997. № 62 (2). С. 171–190.

51Лат. «Общий Европейский Закон». См. Schmitt C. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Berlin: Duncker & Humblot, 1950.

52Meyer J., Boli J., Thomas G., Ramirez F. World Society and the Nation-State.

53Lash S., Szerszynski B., Wynne B. (eds.) Risk, Environment and Modernity. London: Sage (TCS), 1996; Lash S., Featherstone M., Szerszynski B., Wynne B. Spaces of Culture: City, Nation, World. London: Sage 1999; Lash S., Lury C. Global Culture Industry: The Mediation of Things. Cambridge: Polity, 2005.

54Featherstone M. (ed.) Global Culture. London: Sage, 1992

55Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage, 1992.

56Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M.:Suhrkamp, 1986.

57Giddens A. Risk and Responsibility//Modern Law Review. 1999.№ 62 (1). С. 1–10.

58Lash S., Szerszynski B., Wynne B. (eds.) Risk, Environment and Modernity.

59Lash S. Another Modernity, A Different Rationality. Oxford: Blackwell, 1999.

60Lash S., Featherstone M. (eds.) Spaces of Culture: City, Nation, World. London: Sage, 1999.

61Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Библион-Русская книга, 2003.

62Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press, 1974; Idem. The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840s. New York: Academic Press, 1989; Idem. After Liberalism. New York: The New Press, 1995; Idem. The Essential Wallerstein. New York:The New York Press. 2000.

63Braudel F. Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe-XVIIIe siècles). 3 volumes. Paris, Armand Colin, 1979.

64Singer Hans W., Ansari Javed A. Rich and Poor Countries: Consequences of International Disorder. London:Routledge, 1988.

65Prebisch Raul. The Economic Development of Latin America. New York: United Nations, 1950.

66Wallerstein I. Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-First Century. New York: The New Press, 1998. С. 89–90.

67Wallerstein I. The Twentieth Century: Darkness at Noon? Keynote address. Boston: PEWS conference, 2000. С. 6.

68Tönnies F.Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005.

69Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004.

70Вивенза Ж.М. От формальной доминации капитала к его реальной доминации//Элементы. 1997.№ 7.

71Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. М.: Прогресс, 1984.

72Хардт М., Негри A. Империя.

73Greenberg Amy S. Manifest Manhood and the Antebellum American Empire. Cambridge U. Press, 2005.

74Хардт М., Негри A. Империя.

75Хардт М., Негри A. Империя.

76Мандельброт Бенуа Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Институт компьютерных исследований, 2002.

77Lorenz E. The Essence of Chaos. Washington: University of Washington Press, 1996.

78Prigogine I., Stengers I. Order Out of Chaos. Man’s New Dialogue with Nature. New York:Bantam books, 1984.

79Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки. СПб: Амфора, 2001.

80Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки.

81Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. Op. cit.

82Kaplan R. The coming Anarchy: Shaterring deram of the Cold War. NY: Random House, 2000.

83Pfaff W. Barbarian Sentiments: America in the New Century. New York: Hill and Wang, 2000.

84Sadowski Yahya. The Myth of Global Chaos. Washington: Brookings Institution Press, 1998.

85Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux. Paris: Éditions de Minuit, 1980.

86O’Thuatail G. Understanding Critical Geopolitics: geopolitics and risk society/ Gray C.S., Sloan G. (eds) Geopolitics, geography and strategy. London,Portland, OR: Frank Cass, 1993.С. 107–124.

87Kiel Douglas L., Elliott Euel W. (eds.) Chaos Theory in the Social Sciences: Foundations and Applications. Michigan: University of Michigan Press, 1997; Cunningham Lawrence A. From Random Walks to Chaotic Crashes: The Linear Genealogy of the Efficient Capital Market Hypothesis//George Washington Law Review. 1994. Vol. 62; Bird Richard J. Chaos and Life: Complexity and Order in Evolution and Thought. Washington: Columbia University Press, 2003; Ueda Yoshisuke. The Road To Chaos. Santa Cruz: Aerial Press, 1993; Smith P. Explaining Chaos. Washington:Cambridge University Press, 1998.

88Hock Dee. Birth of the Chaordic Age. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 1999.

89Gore J. Chaos, complexity and the military. — www.au.af. mil. [Электронный ресурс] URL: http://www.au.af. mil/au/awc/awcgate/ndu/gore. pdf. (дата обращения 05.08.2010).

90Mann Stephen R. Chaos Theory and Strategic Thought//Parameters. 1992. Autumn. № 55. Русский перевод: Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление. — www. geopolitika.ru. [Электронный ресурс] URL: http://geopolitica.ru/Articles/890/ (дата обращения 05.08.2010).

91Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление. — www. geopolitika.ru. [Электронный ресурс] URL: http://geopolitica.ru/Articles/893/ (дата обращения 05.08.2010).

92Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление.

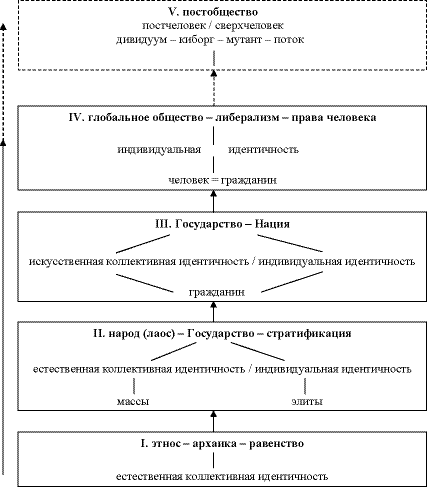

93Дугин А.Г. Этносоциология. М., 2011.

94Redfield R. The little community. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

95Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., Алетейя, 1998.

96Дугин А.Г. Обществоведение для граждан Новой России. М.:Международное евразийское Движение, 2007.

97Thurnwald R. Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen Grundlagen, 5 B. Berlin: de Gruyter, 1931–1934.

98Gellner E. Nationalism. London: Weidenfeld & Nicolson, 1997; Idem. Nations and Nationalism. NY: Cornell University Press, 1983.

99Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991.

100Зомбарт В. Торгаши и герои // Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. СПб.: Владимир Даль, 2005.

101Gellner E. Nationalism.

102Кант И. К вечному миру // Кант И. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966.

103Кант И. К вечному миру.

104Бенуа Ален де. Против либерализма. К четвертой политической теории. СПб.:Амфора, 2010.

105Милль Дж. О свободе (1859) // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 10–15; № 12. С. 21–26.

106Бенуа Ален де. Против либерализма. К четвертой политической теории.

107Nichols S. Post-Human Manifesto — www. posthuman. org. 2003. [Электроынный ресурс] URL: http://www. posthuman. org/ (дата обращения — 04.07.2007).

108Moravec H. Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. Cambridge: Harvard University Press, 1988.

109Pepperell R. The Posthuman Condition. Oxford: Intellect, 1995.

110Haraway Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century//Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991.С. 149–181.

111Hayles Katherine N. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University Of Chicago Press, 1999.

112Дугин А.Г. Постфилософия. М.: Международное «Евразийское Движение», 2009; Он же. Радикальный субъект и его дубль. М.: Международное «Евразийское Движение», 2009.

113Weber M. Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Tubingen: Wolfgang J. Mommsen and Wolfgang Schluchter, 1992.

114Сайт организации в сети Интернет: http://www. politicahermetica. com/ (дата обращения 19.08.2010).

115Poulat Émile. Notre laïcité publique. Paris: Berg international, 2003; Idem. L’université devant la mystique. Paris: Salvator, 1999.

116Laurant Jean-Pierre. Le Regard ésotérique. Paris: Bayard, 2001.

117См. Дугин А.Г. Конспирология. М.: РОФ «Евразия», 2005.

118Йейтс Ф. Розенкрейцеровское просвещение. М.: Алетейа; Энигма, 1999; Она же. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

119Йейтс Ф. Розенкрейцеровское просвещение.

120В свою очередь, историк религий Мирча Элиаде отмечал то огромное значение, которое на формирование рациональной науки и светской культуры Нового времени оказали герметические учения и алхимические практики. См.: Элиаде М.Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев: «София»; М.: ИД «Гелиос», 2002.

121Cohn Norman. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. London; New York: Oxford University Press, 1957.

122Официальный список президентов-масонов США: Джордж Вашингтон (1732–1799), Джеймс Монро (1758–1831), Эндрю Джэксон (1767–1845), Джеймс Ноук Полк (1795–1849), Джеймс Бьюкенен (1791–1868), Эндрью Джонсон (1808–1875), Джеймс Абрам Гарфилд (1831–1881), Уильям Макинли (1843–1901), Теодор Рузвельт (1858–1919), Уильям Говард Тафт (1857–1930), Уоррен Гамалиил Хардинг (1865–1923), Франклин Делано Рузвельт (1882–1945), Гарри Труман (1884–1972), Джеральд Рудольф Форд (1913–2006), а также более, чем вероятно Томас Джефферсон (174–1826) и Джэймс Мэдисон (1751–1836). — По материалам сайта Музей американского масонства. — http://www. pagrandlodge. org/mlam/museum. html.

123Roosevelt C. The science of government, founded on natural law. New York: Dean & Trevett, 1841.

124Lunde Erik S. Horace Greeley. Boston: GK Hall and Co., 1981.

125Richard H. The Recent Progress of International Arbitration. London, 1884.

126McGilchrist John. Richard Cobden. The Apostle of Free Trade. New York: Harper & Brothers, 1865.

127Leech H. J. (ed.). The public letters of the Right Hon. John Bright. London: Low, Marston & Co., 1895.