ТЕОРИЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

Главные вкладки

А.Г. Дугин

ТЕОРИЯ

МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

Плюриверсум

Допущено Учебнометодическим объединением по классическому университетскому образованию к изданию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по направлению 040200 — Социология

«Академический проект»

Москва, 2015

УДК 32.001

ББК 66.0

Д 80

Печатается по решению кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Рецензенты:

Э.Ф. Попов, доктор политических наук;

Т.В. Беспалова, доктор философских наук

Научный редактор:

Н.В. Мелентьева, кандидат философских наук

Дугин А.Г.

Теория Многополярного Мира. Плюриверсум: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический проект, 2015. — 349 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-1754-2

Данная работа представляет собой сочетание трех подходов.

1. Обзор феноменов и процессов, определяющих структуры и системные изменения современности в области Международных Отношений и геополитики. Дается описание разнообразных сторон глобализации, однополярности, трансформаций и транзитивных изменений, затрагивающих страны, цивилизации, общества.

2. Построение полноценной Теории Многополярного Мира, что включает систематизацию концептов, конструирование общего когерентного поля, в котором они структурно располагаются, выведение законов, правил и субъектов каждой исследуемой области. Важно, что Теория Многополярного Мира строится в соответствии со строгими законами дисциплины Международных Отношений — в прямой привязке к ее методам, терминам, школам и теориям.

3. Геополитическая часть, которая строится по принципу глубинной геополитики, где философский и культурологический, цивилизационный анализ дополняет и обосновывает политико-стратегические аспекты. Геополитика сама по себе оперирует с очень высоким уровнем синтеза, что проявляется в чрезвычайно сложной и многоуровневой природе геополитических концептов, включающих в себя сразу много слоев — географию, историю, политическую науку, экономику, культуру, язык, демографию, климат, этнос, религию и т. д.

Издание адресуется студентам-гуманитариям, философам, социологам, политологам, а также всем тем, кто следит за новейшими тенденциями в гуманитарной науке.

Д 80

ISBN 97858291-1754-2

© Дугин А.Г., 2015

© Оригиналмакет, оформление. «Академический проект», 2015

УДК 32.001

ББК 66.0

Введение

Данная работа представляет собой сочетание в едином целом трех подходов: это одновременно — анализ, теория и проект.

Аналитически это обзор феноменов и процессов, определяющих структуры и системные изменения современности в области Международных Отношений и геополитики. Дается описание разнообразных сторон глобализации, однополярности, трансформаций и транзитивных изменений, затрагивающих страны, цивилизации, общества и влияющих на баланс сил и саму модель мироустройства. Это аналитическое поле служит феноменологическим фоном для системных обобщений, вводит основные концепты, выявляет контексты и выделяет узловые проблемы современности.

Второй срез данной работы представляет собой построение полноценной Теории Многополярного Мира, что включает систематизацию концептов, конструирование общего когерентного поля, в котором они структурно располагаются, выведение законов, правил и субъектов каждой исследуемой области. Это наиболее значимая часть, которая позволяет возвести аналитические наблюдения в системную теорию, имеющую автономное значение, что позволяет ее развивать, расширять и уточнять в дальнейшем, применяя к разнообразным массивам фактов и явлений и через обратную связь корректируя или верифицируя те или иные ее положения.

Важно, что во второй части данной книги Теория Многополярного Мира строится в соответствии со строгими законами дисциплины Международных Отношений — в прямой привязке к ее методам, терминам, школам и теориям. Таким образом, она становится интегральной частью научного поля в строгом соответствии с эпистемологическими принципами, принятыми в этой области. Эта часть может быть взята в отрыве от проективной составляющей и рассматриваться в строго отвлеченном от исторической конкретики и политического позиционирования ключе.

Теория Многополярного Мира дополняется в третьей части геополитической частью, которая строится по принципу глубинной геополитики, где философский и культурологический, цивилизационный анализ дополняет и обосновывает политико-стратегические аспекты. Геополитика сама по себе оперирует с очень высоким уровнем синтеза, что проявляется в чрезвычайно сложной и многоуровневой природе геополитических концептов, включающих в себя сразу много слоев — географию, историю, политическую науку, экономику, культуру, язык, демографию, климат, этнос, религию и т. д. Чаще всего геополитические обзоры, построенные имплицитно на таком синтезе, слабо рефлектируют всю философскую глубину и все дифференциалы терминов и понятий, с которыми они привычно оперируют, порождая многочисленные упреки в синкретичности геополитики как науки. На самом деле это впечатление обманчиво, поскольку геополитика сама по себе представляет очень высокий уровень философского синтеза, а ее инструментарий и методологии коренятся в целом ряде сопутствующих дисциплин, вступающих в продуманный и систематизированный диалог друг с другом. Примером такого философского толкования геополитики может являться классический труд Карла Шмитта «Земля и Море»1. В этом же ключе представлена геополитика и нашей ранней работе «Основы геополитики»2. Поэтому Геополитика Многополярного Мира содержит в себе помимо стратегического философско-цивилизационное содержание.

Более полно плюрализм цивилизаций разбирается нами в новой работе — в пятитомнике «Ноомахия»3, где обоснование самобытных и самостоятельных Логосов у различных цивилизаций прослеживается детально и дифференцированно. Весь проект «Ноомахия» может рассматриваться как развернутое историко-философское и культурологическое обоснование многополярности и плюрализма культур.

И наконец, мы вполне можем рассматривать данную работу как проект. В этом смысле он и носит имя «Плюриверсум» как название для возможного, но пока не ставшего действительным миропорядка, построенного на принципах, прямо противоположных глобализму, либерализму и евроцентричному колониальному империалистическому универсализму. Плюриверсум — это одновременно и феноменология (ведь, по К. Шмитту, область Политического всегда плюриверсальна), и теория (так как плюриверсальность возводится здесь в норматив и закон), и проект, так как доминирующий сегодня однополярный либеральный тренд направлен жестко против самой идеи Плюриверсума, а значит, путь к Плюриверсуму, к созданию многополярного мирового порядка есть моральный и этический императив, борьба и поле активного глобального (но антиглобалистского!) праксиса.

Данный труд не ставит перед собой цели доказать, что Россия представляет собой самостоятельную цивилизацию, нуждающуюся в утверждении, защите и сохранении перед лицом десуверенизации и исчезновения в глобальном однополярном (или бесполярном) мире. Это является для автора аксиомой, из которой он изначально исходит. Аргументы в пользу именно такого понимания сущности России и русской (евразийской) цивилизации в целом приведены и систематизированы в других наших работах. Здесь же мы рассматриваем вопрос о том, как самобытной русской цивилизации найти свое место в глобальном контексте XXI века и каким должен быть тот миропорядок, который даст России эту возможность, позволяя свободно раскрыть огромный потенциал великого русского народа.

Этот порядок может быть только многополярным, то есть Плюриверсумом. И наша цель его построить и отстоять.

Часть 1. Плюриверсум и конец «однополярного момента»

Плюриверсум

Плюриверсум как основа Политического

Концепт «плюриверсум» был введен Карлом Шмиттом (1888–1985) в его работе «Политическая теология»1 в 1932 году. В этом концепте состоит сущность представления Шмитта о природе Политического. Дословно он пишет: «Из собственной характеристики понятия Политического вытекает плюрализм мира Государств. Политическая единица полагает реальную возможность врага и вместе с этим существование иной коэкзистирующей единицы. Поэтому, если на земле существует хотя бы одно Государство, обязательно будут существовать и другие, а единого, охватывающего все человечество и всю землю Государства существовать не может. Политический мир — это плюриверсум, а не универсум».

Такой вывод Шмитт делает из своего базового определения Политического: «Специфически политическое разделение, на котором основаны политические действия и мотивации, это разделение на друга и врага».

Пара amicus/hostis (друг/враг) является конститутивной именно для области Политического, так как основывается не на религиозных взглядах, не на врожденных установках, а на рассудочной оценке ситуации и волевом решении. Друг/враг определяются ситуативно, и этим данная пара отличается от других дихотомий — религиозных (бог/дьявол), моральных (добро/зло), видовых (человек/животное), гендерных (мужчина/женщина) и т. д. При этом специфика фигур врага и друга состоит в том, что они могут теоретически меняться местами: враг и друг определяются в конкретных обстоятельствах и само это определение есть конститутивный фактор Политического. Кто друг, а кто враг — никогда не бывает полностью очевидно. Это вопрос суверенного решения, от которого зависит вся структура Политического как такового. Политика начинается только после того, как эта пара построена. И это касается как внутренней политики, так и внешней.

Распределение ролей друг/враг требует существования той инстанции, которая может быть наделена этими признаками. А для этого она должна быть конституированной таким же образом: то есть быть носителем суверенной воли, разума и способности к решению. Определение того, кто враг, а кто друг, всегда обоюдно — это предполагает симметричный жест со стороны другого. Причем это другое должно быть способно в свою очередь определять друга и врага и действовать соответственно. То есть Политическое предполагает в своих основаниях наличие другого как политически Другого. Любая политическая единица является самой собой только при наличии сосуществующей (строго — коэкзистирующей) политической единицы. И вражда и дружба являются обоюдными и ситуативными, то есть в их определение входит возможность изменения статуса в тех или иных обстоятельствах. В области религии, морали, видов или полов такое действие невозможно: добро не может стать злом, человек — животным или наоборот, здесь дихотомия дана как неснимаемая данность, не зависящая от воли и обстоятельств. Политика же вся строится по окказионалистскому принципу: друг и враг всегда ситуативны, конкретны, строго привязаны к определенному пространству и времени, а также к конкретной политической форме, выступающей как субъект Политического.

Отсюда и фундаментальный вывод всей шмиттианской политологии: политика плюриверсальна по своей природе, предполагает наличие плюриверсума как фундаментального условия своего наличия. Поэтому вместо универсальности Политическое всегда представлено как нечто региональное, локальное, как конкретный порядок и ситуативная форма. Единственным универсальным правилом в Политическом является отсутствие какой бы то ни было универсальности за пределом конкретной политической формы, единицы, структуры.

Это принцип плюриверсальности применим к политике во всех ее измерениях. Так, во внутренней политике Политическим является только определение внутренних сил как дружественных или враждебных. Это касается партий, классов, сословий, династических групп, религиозных течений, социальных страт, экономических кругов, лобби и т. д. Субгосударственная единица является политической только тогда, когда четко определяет свое отношение к другим единицам именно по этому критерию. Но по отношению к обобщающей политической форме, точке суверенитета (Правителю или Правительству) эти политические единицы нормативно нейтральны, так как все они зависят от данной модели политического порядка перед лицом внешней политики. В точке суверенитета, представленного вершиной политической формы (Государства), происходит контакт внутренней политики с внешней политикой. Здесь все внутриполитические противоречия снимаются, и начинается совершенно иная организация Политического — выявление пары друг/враг уже для всего Государства, где внутренние политические составляющие взяты как интегральные части целого. В теории Государства и права, которому Шмитт уделял огромное значение, эти процессы строго разделены: отношения друг/враг во внутренней политике заканчиваются в отношении инстанции суверенитета, для которой нет и не может быть друга или врага внутри Государства, равно как и обратное, Государство не может быть другом или врагом какой-то своей части. Перед лицом пары друг/враг во внешней политике все политические субгосударственные единицы представляют собой единое целое, то есть Порядок (или региональную универсальность). Суверенитет и принятое сувереном Решение (Entscheidung) трансцендентно в отношении всех частей Государства и не допускает оценок по шкале друг/враг. Последствие Решения о выборе врага/друга во внешней политике является обязательным законом для всего Государства, так как при переходе от внутренней политики к внешней меняется субъект Решения — он смещается от субгосударственной единицы к собственно Государству. На практике это бывает не так, но в этом случае нарушается политика форм и структуры функционирования «прямой власти» (potestas directa). В любом случае для самого наличия Политического необходим плюриверсум, в пространстве которого другой может быть определен как друг или враг.

Этот принцип, даже без учета нарушения правил прямой власти, позволяет концептуализировать политический дифференциал во внутренней политике (в зависимости от структуры конкретной политической формы), а во внешней политике обосновывает классический реализм в Международных Отношениях, настаивающий на абсолютности суверенитета и анархии международной политики. Отрицание Шмиттом «мирового Государства», отказ такому проекту в политическом измерении (а Государство и есть зона Политического) является классическим моментом полемики между реалистами и либералами в Международных Отношениях, среди которых Шмитт был одним из наиболее последовательных и основательных реалистов.

Итак, плюриверсум есть необходимое условие для существования Политического. Универсализм же возможен лишь в границах конкретной политейи, как региональная цельность, форма, локальный порядок, имеющие строго определенные историко-географические параметры. Политический Порядок всегда вписан во время и в пространство. Его субъект формализован в структуре власти, институтах, идеологии и т. д. Поэтому локальная универсальность любого Порядка ограничена столь же локальной универсальностью другого Порядка — неважно, сходного или отличного по основным параметрам. Поэтому теоретически вражда может быть как между полярными политическими силами (Государствами), так и между сходными или почти тождественными.

Масштабирование политей

Плюриверсальная природа Политического является абсолютным его свойством и распространяется на любое масштабирование политики. Концепт Политического (das Politische) для Шмитта не содержит в себе однозначной привязки к масштабности и стоит ближе всего к греческому термину πολιτεία, политейя, в том смысле, в каком его использовал Платон. Политейя может относиться к подгосударственной или к догосударственной единице — к области, городу, орде и т. д. Но может и к самому Государству. В предельном случае она может описывать совокупность Государств, объединенных в Империю или блок с общим стратегическим управлением. Для формальной политической науки можно ввести три условных уровня масштабирования политейи — малая политейя, средняя политейя и большая политейя. Средняя политейя — это Государство, вариантом которого является формальное Государство Нового времени. Все подгосударственное совокупно образует плюриверсум малых политей, которые становятся локальным универсумом (Порядком), когда средняя политейя приходит в соприкосновение с другой — средней — политейей. И самым крайним случаем является объединение нескольких средних политей в большую политейю или в ойкумену.

Закон плюриверсума действует на всех уровнях — на малом, среднем и большом. Но вместе с тем он имеет свой предел в следующем уровне, который является политической трансценденцией для данного уровня. Эта трансценденция необязательна, ее теоретически может и не быть. Малые политейи, например, могут входить в состав средней политейи (Государства), а могут не входить — как города-Государства Древней Эллады. Локальная универсальность возможна, но не необходима. Точно так же средние политейи могут быть строго плюриверсальны, если они не объединены в Империю, а могут быть составными частями ойкумены, как, например, в эпоху западноевропейского Средневековья, где общим знаменателем был Рим. И лишь в отношении большой политейи плюриверсальность является абсолютной, так как в этом случае под вопросом оказывается сущность Политического — если бы большие политейи имели над собой глобальную и всеобщую (а не локальную) универсальность, то они бы не были политическими вообще, а следовательно, не были бы политейями — ни Государствами, ни Империями. Империя, как и Государство, может быть собственно Империей, то есть политическим образованием, большой политейей, только если рядом с ней существуют другие Империи. Империя есть максимализация политического универсализма, но чтобы он оставался политическим, он должен оставаться локальным, то есть ограниченным симметричной политической единицей. Отсюда строгий закон политической науки: Империя может существовать только в том случае, если существует другая Империя, в отношении которой возможно применить определение друг/враг.

Большое пространство, права народов

и новые Империи

Неудивительно, что Карл Шмитт уделил проблеме Империи особое внимание. Он не только относит принцип Империи к особому типу «политической теологии», отражающей на политическом уровне католическую модель религии, но и теоретизирует процессы ее образования и обретения ей правового статуса. Эту тему он развивает в теории «больших пространств» (Großraum) и «прав народов» (Völkerrecht)2. Права народов мыслятся Шмиттом как выражение принципа плюриверсума применительно к концепту «народа» (Volk). «Народ», по Шмитту, это то, что составляет содержание политейи. Сам народ еще не относится к Политическому, но образует собой основание для Политического. Поэтому на него распространяется основной закон Политического — плюриверсальность. Поэтому там, где есть народ, обязательно есть другой народ. Следовательно, в структуре права у народа должно быть свое законное место. Народ есть создатель Политического, его творец. Народ не всегда полностью совпадает с политейей, поэтому линия народ — политейя создает особый срез Политического, а диалектика отношений между народами усложняет — в том числе и концептуально — отношения между политейями (в частности, между Государствами). Один и тот же народ может находиться в составе разных политей, а внутри одной политейи может соседствовать с другим народом. Именно это и требует концептуализации народа и народов в структуре Политического.

Империя, по Шмитту, это самая большая политейя из возможных. И основана она на максимализации развертывания творческой мощи народа или народов. Империя строится через грандиозный подъем какого-то одного народа, способного политически интегрировать и увлечь за собой другие народы. Это последний горизонт конкретной универсальности. Народ или народы, созидающие Империю, созидают структуру максимального порядка. Этот имперский порядок, прежде чем стать политической и, соответственно, юридической реальностью, то есть полноценным концептом, оформляется через промежуточную инстанцию, регулирующую отношение имперостроительного народа (или народов) с пространством. Это Шмитт называет «преконцептом», то есть еще не правовой инстанцией, но уже ее подготовкой. Народ готовит Империю (большую политейю) через фактор пространства. Это порождает еще одну реальность — «большое пространство» (Grossraum), которое Шмитт осмысляет как этап на пути к финальному жесту — построению Империи.

«Большое пространство» — это зона активного утверждения народом своей культурно-мировоззренческой когезии, связности, что проявляется множеством способов — распространение языка, обычаев, нравов, типовых практик, экономических связей, стилей, до прямого территориального объединения или завоевания. В одних случаях в формировании «большого пространства» решающую роль играют культурные факторы, в других — экономические, в третьих — военные. Но в любом случае «большое пространство» становится через какой-то промежуток времени относительно однородным, с общей стилевой доминантой, что подготавливает последний аккорд — политическое оформление «большого пространства» в Империю, переход от преконцепта к концепту, появление формализованной большой политейи.

В этом случае Политическое достигает максимального объема, выходя на последний горизонт суверенитета. Но поскольку Политическое основано на плюриверсуме, эта суверенность возможна только перед лицом других суверенностей. Поэтому «большое пространство» логически вызывает к жизни другое «большое пространство» или сразу несколько. В пределе все жизненное пространство народов должно быть организовано по принципу «больших пространств», что, по Шмитту, и составляет «четвертый номос Земли».

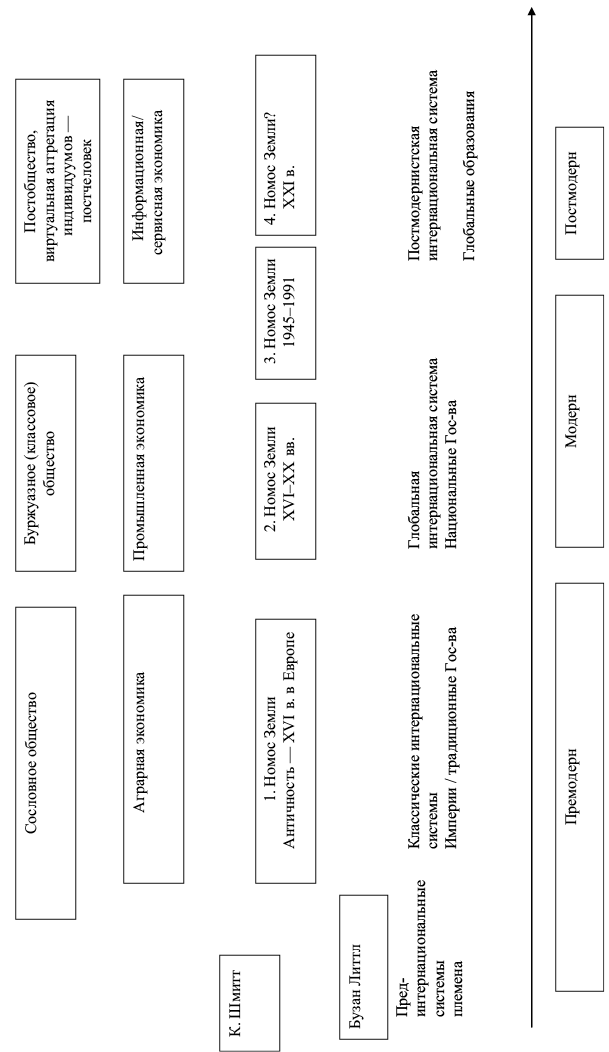

Первый номос3 (то есть форма политической организации пространства) заключался в Средневековом порядке. Этот номос представлял собой сочетание всех трех типов политейи — от малой через среднюю (в ее премодернистской версии Государств и княжеств) вплоть до большой (католическая ойкумена и германские Империи от гибеллинов до Австро-Венгрии).

Второй — в появлении национальных Государств в Европе Нового времени. Здесь за норму после заключения Версальского мира, завершившего Тридцатилетнюю войну, была взята средняя политейя, основанная на жестком отрицании юридического статуса как малых политей (автономных подгосударственных образований и собственно народов), так и большой политейи (Империи). Это породило феномен нации, основанной на индивидуальном членстве.

Третий — в двухполюсной системе блоков эпохи «холодной войны». Здесь человечество разделилось на два «больших пространства» по политико-экономическому и идеологическому признаку. Лагеря — капиталистический и социалистический — представляли собой потенциальные «большие политейи», но на их преконцептуальной стадии, так как Вестфальский принцип второго номоса Земли, то есть канонизация средней политейи с индивидуальным гражданством (нации) не был формально упразднен.

Четвертый, относимый Шмиттом в будущее, должен наступить после конца двуполярного мира. Этот «четвертый номос Земли» логически должен выражать собой кульминацию Политического как совершенного плюриверсума и районировать территорию человечества через совокупность суверенных «больших пространств», новых Империй. Так политические возможности, заложенные в народах, достигнут своей полной и совершенной реализации. В этом случае большие политейи будут в свою очередь канонизированы в структуре международного права, перейдя от уровня преконцептов к полноценным концептам, к концептам Империй.

Критика либерализма и четвертый номос

Огромным значением обладает критика Шмиттом либеральной идеи Мирового Государства (Weltstaat), которая основана на «конце истории» и на полной смене «политики» «экономикой». По Шмитту, этот проект, будучи подвергнут тщательному политологическому анализу, может означать одно из двух:

• либо новую форму политического империализма, когда одна из конкретных политических единиц (одна из политей), прикрываясь универсальным концептом «Единого Мира», навязывает свою конкретную гегемонию, а «открытость границ» и «транснационализация» (глобализация) служат лишь идеологическим прикрытием для установления и поддержания мировой доминации;

• либо это пустой концепт, лишенный всякой реальности, так как полный отказ от Политического в пользу экономики уничтожит саму природу человечества, как «политических животных», по Аристотелю, а следовательно, демонтирует саму антропологическую основу порядка; homo economicus может существовать как явление, но лишь в структуре homo politicus, как его срез, а не его полноценный субститут.

Это означает, что переход от третьего (двухполярного) номоса Земли к новому номосу в любом случае будет осуществляться в поле Политического, а если это так, то однополярность или (номинально бесполярная) глобализация могут быть лишь моментами в этом переходе к плюриверсуму. Однополярность может существовать только до того момента, пока не будет очевидно вскрыта политическая природа глобальной Империи, что не может не вызвать к жизни, по самой логике Политического, другую Империю (этого требует сама структура друг/враг). А глобализация остановится в тот момент, когда сопровождающие ее процессы ликвидации Политического в пользу экономического обнаружатся как хаос и покушение на сами основы человеческой природы, то есть на ось Порядка, составляющую проекцию вертикального расположения человека в пространстве.

Такой анализ Карла Шмитта становится чрезвычайно актуальным в 2000-е годы, когда «однополярный момент», проявивший себя в 1991 году, начал все более ставиться под вопрос. На это обратили внимание многие левые мыслители, в частности Шанталь Муфф4, показавшая, насколько идеи Шмитта подтвердились практикой американского неоимпериализма в 90-е годы ХХ века и в начале 2000-х. Именно тогда либеральный дискурс глобализации стал обнаруживать свою империалистическую сущность. Шанталь Муфф цитирует пассаж из Шмитта, который идеально точно описывает сущность американской гегемонии в контексте «однополярного момента»:

«Одно из самых замечательных явлений в юридической и интеллектуальной жизни человечества состоит в том, что те, кто обладает реальной властью, способны определять значение концептов и слов. Caesar dominus et supra grammaticam: Цезарь правит грамматикой»5.

Шанталь Муфф также приводит в этом отношении провидческую дефиницию Шмитта, данную им в классическом тексте «Понятие Политического»6 еще в 1932 году:

«Когда Государство начинает бороться со своими политическими врагами во имя человечества, это, на самом деле, не война за человечество, но война, в которой отдельное Государство стремится узурпировать универсальный концепт, чтобы использовать его против своих политических врагов. За счет противника такое Государство стремится отождествить себя со всем человечеством, чтобы в своих интересах использовать понятия мира, справедливости, прогресса и цивилизации, приписывая их только себе как собственность и лишая права на них своих врагов».

Эта цитата предельно емко описывает сущность однополярного момента и объясняет с точки зрения парадигмальной философии политики, почему это не может быть ничем иным, как именно моментом, переходным состоянием от одной модели структуризации Политического в международной сфере (в нашем случае от третьего номоса Земли) к другой (к четвертому номосу), который, чтобы быть собственно политическим, должен иметь больше полярностей, чем одна. Можно назвать это законом плюриверсума, который есть главный закон Политического. Двухполярный мир был политическим, поэтому он был действительным. После его распада мог и должен был наступить многополярный мир, чтобы удовлетворять всем условиям Политического — плюриверсальность, наличие всегда ситуативной (!) пары друг/враг. Однополярный мир не может быть политическим, следовательно, он не является действительным, но лишь фазой перехода от одного номоса к другому, который может быть только и исключительно многополярным.

Геополитический дуализм как спасение Политического в 1990–2000-е годы

Карл Шмитт в своих правовых и политологических разработках уделял большое внимание геополитике, чьи основы заложил британский автор Хэлфорд Макиндер, выделив два планетарных комплекса — цивилизацию Моря (талассократию) и цивилизацию Суши (теллурократию). Этой теме пространственного дуализма Карл Шмитт посвятил свою фундаментальную работу «Земля и Море»7, где он придал геополитическому дуализму, вскрытому Макиндером, глубинное философское обоснование, превратив геополитику из поверхностного, но чрезвычайно эффективного ситуативного метода анализа международных отношений в полноценную научную дисциплину. Метацивилизация Моря и метацивилизация Суши выступают у К. Шмитта двумя полностью противоположными типами цивилизаций, обобщающими множество разнообразных и промежуточных нюансов. Метацивилизация Моря (Карфаген) связана с либерализмом, Модерном, индивидуализмом, материализмом, прагматизмом и мировой торговлей. Метацивилизация Суши (Рим) — с консерватизмом, героизмом, созерцательностью, жертвенностью, иерархией, трансцендентальными ценностями.

Теоретически можно допустить, хотя сам Шмитт этого не делает, что в геополитическом дуализме Суши и Моря проявляется самая глубинная и радикальная форма Политического, то есть изначальная матрица плюриверсума. Великая война континентов — это то, что является предпосылкой существования всей международной политики. Этот дуализм может быть заслонен более сложной картиной, например, моделью суверенных национальных Государств, на признании абсолютности которых строится второй (Вестфальский) номос Земли. Но преодолен он в пользу необратимой победы одной из двух метацивилизаций — Суши или Моря — над другой даже чисто теоретически не может. Поэтому двухполярность третьего номоса земли (холодная война) была предельной и наиболее упрощенной формой плюриверсума, структура которого почти полностью совпала с геополитическим районированием мира на метацивилизацию Суши (СССР, Восточный лагерь) и метацивилизацию Моря (США и Западная Европа, НАТО, капиталистический лагерь). Конец двухполярной системы мог быть либо качественным изменением двухполярности, либо ее усложнением.

В 1991 году произошло ни то ни другое — ни качественное изменение, ни усложнение системы в сторону многополярности. Хотя должно было и могло было произойти именно одно из двух. Это ясно понимал, кстати, американский неореалист К. Уолтц, который совершенно автономно, без всякой связи с геополитикой, прогнозировал и прогнозирует до сих пор появление новой версии двухполярности — на сей раз по линии США — Китай. Но фактически сложился «однополярный момент», концептуализированный Ф. Фукуямой. С точки зрения классической политической науки произошло то, чего произойти не могло. И в этот момент для реалистичного объяснения происходящего, по ту сторону империалистической либеральной пропаганды и глобалистских утопий, начался геополитический бум, когда аналитики из самых разных областей обратились к геополитическим теориям и методикам для объяснения происходящих мировых перемен. Глобализация и ее теоретики, либералы в Международных Отношениях и транснационалисты, ни на один серьезный вопрос никакого внятного ответа не давали. Поэтому геополитика с ее наглядным дуализмом, подтверждаемым множеством действительных событий, фактов и процессов, стала спасением для политической рациональности, подорванной пристрастными апологетами однополярности любой ценой. Эта политическая рациональность, сохраняющая связь с законом плюриверсума, исходила из следующих пунктов:

• конец «холодной войны» в пользу США и капиталистического лагеря отмечает победу и усиление цивилизации Моря, но как эпизод геополитической истории мира, а не финальный поворот и «упразднение геополитики» (конец истории);

• метацивилизация Моря стала на определенный момент настолько доминирующей, что к ней свелись все актуальные процессы в мировом масштабе;

• метацивилизация Суши, получив колоссальный удар, оказалась разрознена, стянута к Heartland’у (урезанная Россия-Евразия в форме Российской Федерации) и оторвана от других «Больших пространств», объективно имеющих сухопутную идентичность;

• смысл данного геополитического момента состоит в том, что Запад (США, Западная Европа и либеральная сеть влияния) стремится закрепить победу над Сушей, давит и окружает стратегически Россию, подрывает на корню волю Евразии к реваншу, стремится сорвать возможные альянсы в геополитическом лагере побежденных, а фрагменты метацивилизации Суши, в первую очередь ее ядро — Россия, стремятся закрепиться на урезанных позициях, готовятся к рывку и возвращению в историю через сосредоточение внутренних возможностей и подготовку асимметричных альянсов.

Такая карта полностью объясняла основные тренды мировой политики в 1990–2000-е годы, описывала цели и мотивации основных участников, делала прозрачными такие эпизоды, как 9/11, война в Афганистане и Ираке, расширение НАТО на Восток, появление Путина и его политику укрепления суверенитета, цветные революции на постсоветском пространстве и в исламском мире, войны в Ливии и Сирии, появление БРИКС и т. д. Геополитика прекрасно объясняла каждый эпизод в отдельности и все вместе как продолжение Великой войны континентов — попытки метацивилизации Моря как актуального актора мировой политики закрепить и сделать необратимой свою победу над противоположной цивилизацией Суши, представляющей собой в этот период виртуального актора. Геополитический дуализм становился не эксплицитным, как в третьем номосе Земли, но имплицитным. Однако эта имплицитность легко и доказательно поддавалась корректному анализу, стоило только привлечь методологию геополитики.

С. Хантингтон и плюриверсум цивилизаций

В 90-е годы Сэмюэль Хантингтон предложил концепт «столкновения цивилизаций»8, где вопреки доминировавшим в тот период оптимистическим прогнозам либералов и глобалистов суммировал вызовы и угрозы доминации Запада в духе реализма в Международных Отношениях. Хантингтон, по сути, обрисовал многополярный миропорядок, вернулся к плюриверсуму как к ответственной и последовательной картине Политического в его международном масштабе и, кроме того, предложил новую кандидатуру в качестве актора этого многополярного мира — цивилизацию. Цивилизация (а не Государство и не идеологический лагерь) в понимании Хантингтона становится новым субъектом мировой политики, главным действующим лицом плюриверсума в его новом издании. Таким образом, Хантингтон описал назревающую многополярность как сосуществование нескольких крупных и устойчивых цивилизаций (longue durée Ф. Броделя), каждая из которых будет носителем суверенитета в новых условиях, что воссоздаст нормативную для школы реалистов анархию в области Международных Отношений, но только применительно не к национальным Государствам (как в условиях второго номоса Земли), а к результату интеграции нескольких Государств в единую наднациональную реальность на основе их цивилизационной близости. Примером такой интеграции может являться Европейский Союз.

Таким образом, Хантингтон полностью воспроизвел структуру плюриверсума К. Шмитта, подтвердил переходное значение «однополярного момента», отверг безответственные утопии глобализации, вернул Запад к своей имперской — в духе реализма — политической стратегии, наметил вектора интеграции различных Государств в сторону формирования «больших политей», то есть «Империй». В целом этот анализ воспроизводил логику «больших пространств» (Großraum) Шмитта и прекрасно вписывался в его видение «четвертого номоса Земли».

Хантингтон описал свою картину будущего через свойственный всем реалистам конфликтологический подход — отсюда апелляции к «столкновению» цивилизаций. Но это не столько алармизм, сколько традиционная версия осмысления анархии международных отношений, где конфликт (столкновение, clash) всегда возможен именно в силу отсутствия над суверенными единицами какой-то легальной и легитимной регулирующей инстанции. Поэтому вероятность столкновений между цивилизациями, теоретически, ничуть не больше вероятности войны между одним суверенным Государством и другим, а такая вероятность всегда присутствует уже в силу самого содержания суверенитета. Суверенитет предполагает, что возможность войны не может быть устранена легально никаким способом, так как это означало бы урезание суверенитета, десуверенизацию и утверждение легальности наднациональной инстанции. Просто в случае Хантингтона и его модели носителями суверенитета выступают не средние политейи, как в Вестфальской системе (второй номос Земли), но большие политейи (Империи, «большие пространства»).

Принцип сплошного плюрализма

Модель Хантингтона, вызывавшая широкие и бурные дискуссии, не представляла собой законченной теории многополярного мира, но лишь вводила этот вектор развития как один из наиболее вероятных, полемически оппонируя энтузиастам глобализации и либералам в Международных Отношениях. В конце концов, Хантингтон предложил не теорию, но журналистскую публицистическую версию, указывающую на возможную теорию. Как это ни парадоксально, полноценного развития эта установка в политической науке не получила, а работы К. Шмитта почти столетней давности остаются основными теоретическими основами, позволяющими придать этой теории полноценный научный вид. Более того, именно концепт плюриверсума, учрежденный Шмиттом в качестве базового определения политики только и может быть тем фундаменталом, который позволяет построить эту теорию непротиворечиво и стройно.

Модель плюриверсума как того мироустройства, которое должно прийти на смену «однополярному моменту», отличается тем, что она строится на принципе сплошного плюрализма. Национальное Государство, двухполярная модель противостояния социально-экономических систем и даже нереалистичная (с политической точки зрения) версия либеральной глобализации — все они основаны на редукционизме, на сведении многообразия политических факторов к унитарным универсальным концептам — будь то этатистским, классовым или индивидуальным. Поэтому и второй номос Земли, и третий, и глобализации «однополярного момента» всегда упрощают саму природу Политического. Даже если двуполярность в эпоху «холодной войны» ближе всего подошла к глубинной матрице геополитического дуализма (противостояние метацивилизации Суши и метацивилизации Моря), она все равно не выразила эту оппозицию максимально полно, редуцировав ее к урезанной универсалистской одномерной идеологии. Вероятно, именно это и повлекло за собой крах биполяризма, не учитывавшего всю гамму политической плюральности.

Столь же ограниченными являются и национальные Государства, возникшие исторически на заре Нового времени как отражение механицистско-атомистского научного мировоззрения. Неспособность адекватно отражать внутриполитический плюриверсум есть причина их постепенной эрозии, что проявилось и в двуполярности и, еще больше, в «однополярном моменте».

Поэтому политическое бытие народов и упорное стремление их вступить в полноту своих прав (Völkerrechte) должно рано или поздно привести к такой модели мироустройства, где будут достигнуты условия сплошной плюральности, конститутивно предопределяющей и внутреннюю политику (внутренний плюрализм) и внешнюю (плюрализм больших политей). Можно назвать это порядком «новых Империй», где единицами глобальной многополярности выступают в свою очередь многополярные, плюрально организованные конструкции, объединенные стратегически в «большие пространства», но многообразные по своим внутренним параметрам, где ни один шаг в сторону редуцирующего универсализма не упускается из виду, оберегая настолько, насколько это возможно, сложность всей системы. На практике этому соответствует принцип федерализма и модель субсидиарности. В результате мы получаем версию «федеральной Империи», основанной на диалектике «прав народов» (Völkerrechten)

Плюриверсум как теория и проект

Критику Хантингтона учли практически все ответственные аналитики, как согласные с ним, так и не согласные. Но оформления его тезисов в теорию и тем более в проект не последовало. А вместе с тем ситуация вполне напоминала историю с появлением геополитических школ. Первая версия геополитического анализа мировой ситуации была предложена англичанином Макиндером с позиции интересов британского империализма. Затем она была подхвачена американской стратегической мыслью. Но на этот взгляд с позиции метацивилизации Моря довольно быстро откликнулись мыслители метацивилизации Суши, что привело к возникновению континентальной геополитики немца К. Хаусхофера (ось Берлин–Москва–Токио как ответ на талассократическую стратегию англосаксов по окружению Евразии от береговой зоны и создание санитарных кордонов между Россией и Германией) и наброска аналогичного симметричного ответа со стороны России (начальные геополитические интуиции русских евразийцев). Так в ответ на геополитику-1 (атлантистская, англосаксонская версия, взгляд с позиций цивилизации Моря) была создана геополитика-2 (континенталистская, евразийская, русская и германская, взгляд с позиции метацивилизации Суши). В случае неоевразийства начиная с 80-х годов ХХ века эта аналитическая модель была постепенно приведена к теории (евразийская школа русской геополитики9), а затем превратилась в проект (Евразийский Проект10).

Этой же логике следует и становление Теории Многополярного Мира, или Плюриверсума. Обоснованная и концептуализированная в своих принципах К. Шмиттом, обозначенная в самом общем приближении С. Хантингтоном Теория Многополярного Мира оформляется только сейчас и сразу, не дожидаясь ее более детального развития, превращается в проект. Вполне естественно, что местом появления этой теории становится Россия — и как страна, проигравшая в «холодной войне» и ожидающая реванша, и как ядро Heartland’а, и как один из локомотивов крупных незападных объединений, таких как БРИКС или ШОС, и как цивилизация, наделенная признаками, радикально отличающимися от атлантических ценностей, составляющих сущность глобального либерализма. Плюриверсум, таким образом, становится логически основой стратегической доктрины будущей России. Но само содержание этой теории и этого проекта показывает, что для его утверждения необходимы равноценные и равновеликие (пусть и асимметричные) союзники вовне, а во внутренней политике необходимы фундаментальные изменения в духе сплошной плюральности, отказ от либерально-демократического универсализма западного образца, но равно и от национальной модели Вестфальского мира, то есть от структуры средней политейи, свойственной второму номосу Земли.

Контргегемония в Теории Многополярного Мира

Важнейшим аспектом Теории Многополярного Мира является концепт контргегемонии, изначально сформулированный в контексте критической теории Международных Отношений (МО). При переходе от критической теории к Теории Многополярного Мира11 (ТММ) этот концепт претерпевает определенные смысловые трансформации, которые необходимо разобрать более детально. Для этого следует напомнить основные положения теории гегемонии в рамках критической теории.

Понимание «гегемонии» в реализме

Понятие гегемонии в критической теории основано на теории Антонио Грамши. Следует различать концепт гегемонии в грамшизме и неограмшизме от того, как гегемонию понимают реалистское и неореалистское направления в МО.

Классические реалисты используют термин «гегемония» в относительном смысле и понимают под ним «фактическое и существенное превосходство потенциала могущества какой-то одной державы над потенциалом остальных, чаще всего соседних, стран». Гегемония вполне может быть региональным явлением, т. к. определение того, является ли то или иное политическое образование «гегемоном», зависит от того, какой масштаб рассмотрения мы применяем. В этом смысле этот термин встречается уже у Фукидида, говорившего о гегемонии Афин и о гегемонии Спарты в ходе Пелопонесской войны; классический реализм пользуется им точно так же вплоть до настоящего времени. Подобное понимание гегемонии можно назвать «стратегическим» и «относительным».

В неореализме «гегемония» понимается в глобальном (структурном) контексте. Основное отличие от классического реализма состоит в том, что здесь «гегемония» не может рассматриваться как региональное явление; она всегда глобальна. В неореализме К. Уолтца, например, утверждается баланс двух гегемоний (двухполюсный мир) как оптимальной структуры баланса сил в планетарном масштабе12. Р. Джилпин полагает, что гегемония вполне может сочетаться с однополярностью, т. е. может существовать один глобальный гегемон (сегодня эту функцию выполняют США).

В обоих случаях гегемония у реалистов истолковывается как способ соотнесения между собой потенциала могуществ различных держав.

Понимание гегемонии у Грамши в корне отлично и помещается в совершенно иной теоретической плоскости. Чтобы избежать неверного употребления термина в МО, и особенно в ТММ, следует подробнее остановиться на политической теории Грамши, в контексте которой гегемония и рассматривается приоритетно в критической теории и ТММ. Кроме того, такой анализ позволит яснее увидеть концептуальный зазор между критической теорией и ТММ.

Гегемония в концепции Антонио Грамши

Антонио Грамши основывает свою теорию, получившую впоследствии название «грамшизма», на основании переосмысления марксизма и его практического воплощения в исторической практике. Будучи марксистом, Грамши уверен, что социально-политическая история полностью предопределена экономическим фактором. Как и все марксисты, он объясняет надстройку(суперструктуру, Aufbau) через базис (инфраструктуру, Basis). Буржуазное общество является квинтэссенцией классового общества, где процесс эксплуатации достигает наиболее концентрированного выражения в отношении к собственности на средства производства и в присвоении буржуазией прибавочной стоимости, возникающей в процессе производства. Неравенство в экономической сфере (базис) и главенство Капитала над Трудом является сущностью капитализма и предопределяет всю социальную, политическую и культурную семантику (надстройку). Этот тезис разделяют все марксисты, и в нем нет ничего нового или оригинального. Но далее Антонио Грамши задается вопросом: как была возможна пролетарская социалистическая революция в России, где с точки зрения самого Маркса (анализировавшего положение в Российской империи в XIX веке, но в прогностической перспективе) и с точки зрения классического европейского марксизма начала ХХ века объективное состояние базиса (неразвитость капиталистических отношений, малый процент городского пролетариата, преобладание аграрного сектора в совокупном ВВП страны, отсутствие буржуазной политической системы и т. д.) исключало саму возможность прихода к власти коммунистической партии. И тем не менее Ленин сделал это возможным и приступил к строительству социализма.

Грамши осмысляет этот феномен как фундаментально значимый, называя его «ленинизмом». Ленинизм, в понимании Грамши, есть авангардное, опережающее действие консолидированной и решительной политической надстройки (в лице коммунистической партии большевиков) по захвату политической власти. Как только это становится фактом и революция оказывается успешной, следует стремительное развитие базиса через достраивание ускоренными темпами тех экономических реальностей, которые не были реализованы при капитализме: индустриализация, модернизация, «электрификация», «народное образование». Значит, делает вывод Грамши, в определенных обстоятельствах политика (надстройка) способна опережать экономику (базис). Коммунистическая партия может идти впереди «естественного» развития исторических процессов. Следовательно, ленинизм доказывает наличие значительной автономии надстройки в отношении базиса.

Но ленинизм, как его понимал Грамши, ограничивается областью политического сегмента надстройки — того, где действуют законы власти и решается проблема господства. Грамши утверждает, что в надстройке есть еще один важный сегмент, который не является политическим в полном смысле слова — т. е. партийным и сопряженным напрямую с вопросами политической власти. Он называет его «гражданским обществом». Такое определение следует сопровождать пояснением: «гражданское общество в понимании А. Грамши», т. к. он вкладывает в это понятие смысл, далеко не во всем совпадающий с тем, которым оно наделено, например, в либеральных теориях. Гражданское общество, по Грамши, это область интеллектуальной деятельности в самом широком смысле, за вычетом из нее прямой политической (партийной, государственной, административной) активности. Гражданское общество — это зона развертывания интеллектуальных сторон общества, включающая в себя науку, культуру, философию, искусство, аналитику, журналистику и т. д. Для марксиста Грамши эта область, как и вся надстройка, конечно же, выражает закономерности базиса. Но… ленинизм показывает, что, выражая закономерности базиса, в некоторых случаях надстройка может действовать относительно автономно, идя на опережение процессов, развертывающихся в базисе. Опыт революции в России демонстрирует на историческом примере, как это реализуется в политическом сегменте надстройки. И здесь Грамши выдвигает гипотезу: если так обстоит дело в политической сфере надстройки, почему чему-то подобному не быть и в области «гражданского общества»? Отсюда рождается грамшистская концепция «гегемонии»13. Она призвана показать, что в интеллектуальной сфере (= «гражданское общество по Грамши») существует нечто аналогичное экономическому дифференциалу (Капитал vs Труд) в базисе и политическому дифференциалу в надстройке (буржуазные партии и правительства vs пролетарские партии и правительства — например, СССР). Этот третий дифференциал Грамши и называет «гегемонией», т. е. совокупностью стратегий доминации буржуазного сознания над сознанием пролетарским в условиях относительной автономии по отношению как к политике, так и к экономике. Еще немецкий социолог В. Зомбарт, исследуя социологию буржуа14, показал, что комфорт может быть ценностью как третьего сословия, которое его частично имеет, так и других социальных слоев, которые его не знают и не имеют. Гегель в «Феноменологии духа»15 аналогичным образом говорил о том, что Раб для самоосмысления пользуется не своим сознанием, но сознанием Господина. Этот пункт был положен Марксом в основу развития коммунистической идеологии. Продолжая эту цепочку размышлений, Грамши приходит к выводу, что принятие или отторжение гегемонии (= структур буржуазного сознания) может напрямую не зависеть ни от факта принадлежности к буржуазному классу (фактор базиса), ни от прямой политической ангажированности в буржуазную (или антибуржуазную) партийную или административную систему. Быть на стороне гегемонии или против нее есть, по Грамши, дело свободного выбора интеллектуала. Когда интеллектуал сознательно осуществляет такой выбор, он из «традиционного» интеллектуала становится «органическим», т. е. осознанно выбирающим свое положение относительно гегемонии.

Из этого вытекает важный вывод: выступить против гегемонии интеллектуал вполне может и в том обществе, где капиталистические отношения в базисе и политическое доминирование буржуазии в надстройке преобладают. Интеллектуал может отвергнуть или принять гегемонию свободно, т. к. у него есть зазор свободы, аналогичный тому, который есть в области политического по отношению к экономическому (как показал опыт большевизма в России). Другими словами, можно быть носителем пролетарского сознания и стоять на стороне рабочего класса и справедливого общества, находясь в самом центре общества буржуазного. Все зависит от интеллектуального выбора: гегемония — это вопрос совести.

Сам Грамши пришел к такой концепции на основании анализа политических процессов в Италии 1920–1930-х годов16. В этот период, согласно его анализу, в этой стране вполне назрели предпосылки для социалистической революции — и в базисе (развитый промышленный капитализм и обострение классовых противоречий и классовой борьбы), и в надстройке (политические успехи консолидированных левых партий). Но в этих, казалось бы благоприятных, условиях, анализирует далее Грамши, левые силы были обязаны своим провалом тому, что в интеллектуальной сфере в Италии тон задавали представители именно гегемонии, внедряя буржуазные стереотипы и штампы даже там, где это шло вразрез с экономическими и политическими реалиями и предпочтениями активных антибуржуазных кругов. Этим, с его точки зрения, и воспользовался Муссолини, обративший гегемонию в свою пользу (фашизм, с точки зрения коммунистов, был завуалированной формой господства буржуазных классов) и предотвративший искусственно социалистическую революцию, назревавшую в силу естественного исторического хода событий. Иными словами, ведя (относительно) успешно политические баталии, итальянские коммунисты, по Грамши, упустили из виду «гражданское общество», сферу интеллектуальной, «метаполитической» борьбы, и в этом он видел причину их поражения.

В этой форме грамшизм был взят на вооружение европейскими левыми (особенно новыми левыми), и начиная с 1960-х годов левое движение в Европе применило грамшизм на практике. Левые (марксистские) интеллектуалы (Сартр, Камю, Арагон, Фуко и т. д.) смогли внедрить антибуржуазные концепции и теории в самый центр общественной и культурной жизни, пользуясь издательствами, газетами, клубами и университетскими кафедрами, которые были интегральной частью капиталистической экономики и действовали в политическом контексте доминации буржуазной системы. Тем самым они подготовили и события 1968 года, прокатившиеся по Европе, и левый поворот европейской политики в 1970-е годы. Как ленинизм на практике доказал, что у политического сегмента надстройки есть определенная автономия и активность в этой области может опережать процессы, развертывающиеся в базисе, так грамшизм в практике новых левых продемонстрировал эффективность и практическую ценность активной интеллектуальной стратегии.

Грамшизм в критической теории: левый уклон

В том виде, в каком мы описали, грамшизм и был интегрирован в критическую теорию МО ее современными представителями — Робертом Коксом17, Стивеном Гиллем18 и др. И хотя в духе постмодерна они еще более акцентировали автономность сферы «гражданского общества» и, соответственно, феномена гегемонии, поставив интеллектуальный выбор и эпистемологические стратегии выше политических процессов и экономических структур, в целом преемственность именно марксистскому левому дискурсу была сохранена: для них капитализм в целом лучше докапиталистических социально-экономических систем, хотя и заведомо хуже той посткапиталистической (социалистической и коммунистической) модели, которая должна прийти ему на смену. Этим объясняется структура проекта контргегемонии19 в критической теории МО — она остается в контексте левого понимания исторического процесса. Можно описать это так: согласно представителям критической теории, гегемония (= буржуазное общество, кульминирующее в голограмме буржуазного сознания) должна сменить собой недогегемонию (типы обществ, предшествующие буржуазному, и свойственные им формы коллективного сознания — Премодерн), чтобы затем быть ниспровергнутой контргегемонией, которая, после своей победы, установит постгегемонию. Так, сами Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии»20 на все лады настаивали на том, что претензии коммунистов к буржуазии не имеют ничего общего с претензиями к буржуазии со стороны антибуржуазных феодалов, националистов, христианских социалистов и т. д. Капитализм есть чистое зло, вбирающее в себя относительное (не столь явное и не столь эксплицитное) зло прежних форм общественной эксплуатации, но чтобы победить зло, надо дать ему полностью проявить себя и лишь затем искоренить, а не ретушировать его наиболее одиозные черты, лишь оттягивая тем самым горизонты революции и коммунизма.

Это необходимо иметь в виду, когда рассматриваются структуры неограмшистского анализа международных отношений.

Этот анализ делит все страны на те, где гегемония укрепилась явно (речь идет о развитых капиталистических странах с индустриальной экономикой, доминацией буржуазных партий в парламентских демократических системах, организованных в соответствии с образцами национальных Государств, обладающих развитой рыночной экономикой и либеральной правовой системой), и те, где по разным историческим обстоятельствам этого не произошло. Первые страны принято называть «развитыми демократическими державами», а вторые — относить к «пограничным случаям», «проблемным зонам» или даже к разряду «государств-негодяев» («rogue states»). Анализ гегемонии в странах, где она укрепилась, полностью вписывается в общий левый (марксистский, неомарксистский и грамшистский) анализ. Но случай стран с «недостроенной гегемонией» следует рассмотреть отдельно.

Эти страны сам Грамши относил к разряду «цезаристских» (явно имея перед глазами опыт фашистской Италии). «Цезаризм» может быть рассмотрен широко — как любая политическая система, где буржуазные отношения существуют фрагментарно и их полноценное политическое оформление (как классического буржуазно-демократического Государства) задерживается. В «цезаризме» главное не авторитарный принцип правления, но именно задержка всесторонней инсталляции полноценной капиталистической системы (в базисе и надстройке) западного образца. Причины такой задержки могут быть самые разные: диктаторский стиль правления, клановость элит, наличие религиозных или этнических группировок во власти, культурные особенности общества, исторические обстоятельства, особое экономическое или географическое положение страны и т. д. Важно, в первую очередь, то, что в таком обществе гегемония выступает одновременно и как внешняя сила (со стороны полноценно буржуазных Государств и обществ) и как внутренняя оппозиция, так или иначе связанная с внешними факторами.

Неограмшисты в МО утверждают, что «цезаризм» представляет собой именно «недогегемонию», поэтому его стратегия сводится к тому, чтобы балансировать между давлениями гегемоний извне и изнутри, идя на определенные уступки, но вместе с тем делая это избирательно, стремясь во что бы то ни стало сохранить власть и не допустить ее захвата буржуазными политическими силами, выражающими на уровне политической надстройки структуры экономического базиса общества. Поэтому «цезаризм» обречен на «трансформизм» (итальянское «transformismo») — постоянную подстройку под гегемонию, с одной стороны, при неизменном стремлении оттянуть, отложить или направить по ложной траектории тот финал, к которому она неуклонно движется.

В этом отношении представители критической теории в МО рассматривают «цезаризм» как то, что рано или поздно будет преодолено гегемонией, поскольку это явление представляет собой не более, чем «историческое запаздывание», а отнюдь не альтернативу, т. е. не контргегемонию как таковую.

Очевидно, что именно к такому «цезаризму» современные представители критической теории в МО относят большинство стран Третьего мира и даже крупные державы, входящие в БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку).

С учетом такой особенности становится ясной ограниченность концепта контргегемонии у представителей критической теории в МО и откровенный утопизм их альтернативных проектов — так, «контробщество» Кокса представляет собой нечто невыразительное и неопределенное. Они исходят из того смутного проекта социально-политического миропорядка, который должен наступить «после либерализма»21 (И. Валлерстайн) и соответствовать привычным для левых коммунистическим утопиям. Подобная версия контргегемонии ограничена еще и тем, что поспешно заносит многочисленные политические явления, явно не попадающие в разряд гегемонии и тяготеющие к альтернативным версиям миропорядка, в разряд «цезаризма» и, следовательно, «недогегемонии», лишая их какого бы то ни было интереса для разработки эффективной контргегемонистской стратегии. Но при этом общий анализ структуры международных отношений в свете методологии неограмшизма представляет собой крайне важное направление для разработки ТММ.

Однако для того, чтобы преодолеть ограниченность критической теории МО и полностью задействовать потенциал неограмшизма, следует качественно расширить этот подход, выйдя за рамки исключительно левого (даже «левацкого») дискурса, помещающего всю конструкцию в зону идеологического сектантства и маргинальной экзотики (где она располагается в настоящее время). В этом вопросе бесценную помощь нам окажут идеи французского философа Алена де Бенуа.

«Грамшизм справа» — ревизия Алена де Бенуа

Еще в 1980-е годы французский представитель «новых правых» («Nouvelle Droite») Ален де Бенуа обратил внимание на идеи Грамши с точки зрения их методологического потенциала22. Так же, как и Грамши, де Бенуа открыл фундаментальность метаполитики как особой области интеллектуальной деятельности, подготавливающей (в форме «пассивной революции») дальнейшие политические и экономические сдвиги. Успехи «новых левых» во Франции и в Европе в целом только подтверждали эффективность такого подхода.

В отличие от большинства французских интеллектуалов второй половины ХХ века Ален де Бенуа не был сторонником марксизма, что делало его позицию несколько обособленной. Вместе с тем А. де Бенуа строил свою политическую философию на радикальном отвержении либеральных и буржуазных ценностей, отрицая капитализм, индивидуализм, модернизм, а также геополитический атлантизм и евроцентризм Запада. Более того, он противопоставлял «Европу» и «Запад» как два антагонистических концепта: «Европа» для него является полем развертывания особого культурного Логоса, идущего от греков и активно взаимодействующего с богатством кельтской, германской, латинской, славянской и иных европейских традиций, а «Запад» — эквивалентом механицистской, материалистической, рационалистской цивилизации, основанной на преобладании техники надо всем остальным. «Запад» Ален де Бенуа вслед за О. Шпеглером понимал как «закат Европы» и вместе с Ф. Ницше и М. Хайдеггером был убежден в необходимости преодоления современности как нигилизма и «покинутости мира бытием» (Seinsverlassenheit). Запад в этом понимании был тождественен для него либерализму, капитализму, буржуазному обществу — всему тому, что «новые правые» призывали преодолеть. Не будучи материалистами, «новые правые» вместе с тем были согласны с ключевым значением, придаваемым Грамши и его последователями сфере «гражданского общества». Так, Ален де Бенуа пришел к выводу, что явление, именованное Грамши «гегемонией», является набором стратегий, установок и ценностей, которые сам он считал «абсолютным злом». Это привело к провозглашению им принципа «грамшизма справа».

«Грамшизм справа» означает признание автономии «гражданского общества в понимании Грамши» вместе с выявлением феномена гегемонии в этой сфере и выбором собственной мировоззренческой позиции на противоположной от гегемонии стороне. А. де Бенуа публикует программную работу «Европа, Третий мир — одна и та же битва»23, всецело построенную на параллелях между борьбой народов Третьего мира против западного буржуазного неоколониализма и стремлением европейских народов освободиться от отчуждающей диктатуры буржуазного рыночного общества, от морали и практики торговцев, заместившей собой этику героев24 (В. Зомбарт).

Важнейшее значение «грамшизма справа» для ТММ состоит в том, что такое понимание «гегемонии» позволяет встать на позицию за пределом левого и марксистского дискурса и отвергнуть буржуазный порядок как в базисе (экономика), так и в надстройке (политика и гражданское общество), но сделать это не после того, как гегемония станет тотальным планетарным и глобальным фактом, а вместо этого. Отсюда чрезвычайно нагруженный смыслом нюанс в названии другой программной работы Алена де Бенуа «Против либерализма»25 в отличие от «После либерализма»26 неомарксиста Иммануила Валлерстайна: для де Бенуа ни в коем случае нельзя уповать на «после», нельзя позволить либерализму сбыться как свершившемуся факту, надо быть против либерализма уже сейчас, сегодня, вести борьбу с ним из любого положения и в любой точке мира. Гегемония атакует в планетарном масштабе, находя своих носителей как в сложившихся буржуазных обществах, так и в обществах, где капитализм еще не утвердился окончательно. Поэтому контргегемония должна мыслиться вне идеологических сектантских ограничений: если мы хотим создать контргегемонистский блок, то в его состав надо ввести всех представителей антибуржуазных, антикапиталистических сил — левых, правых или вообще не поддающихся никакой классификации (сам А. де Бенуа постоянно подчеркивает, что разделение на «левых» и «правых» давно устарело и не соответствует настоящему выбору позиции; сегодня гораздо важнее, выступает ли некто за гегемонию или против нее).

«Грамшизм справа» Алена де Бенуа возвращает нас к «Манифесту Коммунистической партии» Маркса–Энгельса и вопреки их эксклюзивистскому и догматическому призыву «очиститься от попутчиков» призывает к формированию Глобального Революционного Альянса, объединяющего всех противников капитализма и гегемонии, всех тех, кто сущностно против него. При этом неважно, что берется за позитивную альтернативу — важнее в данном случае наличие общего врага. В противном случае, как считают «новые правые» (отказывающиеся, если быть точными, называть себя «правыми» — это название присвоено представителям данного течения их оппонентами), гегемонии удастся разделить своих противников по искусственным признакам, противопоставить одних другим, чтобы успешнее справиться со всеми по отдельности.

Денонсация евроцентризма в исторической социологии

С совершенно иной стороны подошел к этой же проблеме современный исследователь международных отношений и один из главных представителей исторической социологии в МО Джон Хобсон. В своей программной работе «Евроцентрическая концепция мировой политики»27 он анализирует практически все подходы и парадигмы в МО с точки зрения заложенной в них иерархии, построенной по принципу сравнения Государств и их роли, структур и интересов с образцом западного общества, взятого за универсальный норматив. Д. Хобсон приходит к выводу, что все без исключения школы в МО строятся на имплицитном евроцентризме, признавая универсальность западноевропейских обществ и считая фазы европейской истории обязательными для всех остальных культур. Хобсон справедливо рассматривает такой подход как проявление европейского расизма, постепенно и незаметно переходящего от биологических теорий о «превосходстве белой расы» к концепциям универсальности западных культурных ценностей, стратегий и технологий, а вслед за этим и интересов. «Бремя белого человека» становится «императивом модернизации и развития». При этом сами локальные общества и культуры подлежат этой «модернизации» по умолчанию — никто их не спрашивает, согласны ли они с тем, что западные ценности, технологии и практики универсальны, или готовы нечто возразить. Лишь сталкиваясь с насильственными формами отчаянного сопротивления в форме терроризма и фундаментализма, Запад (иногда) задается вопросом: «За что они нас так ненавидят?» Но ответ готов заранее: «Это происходит от дикости и неблагодарности неевропейских народов за все те блага, которые несет с собой западная «цивилизация».

Важно, что Хобсон убедительно показывает, что расизм и евроцентризм присущи не только буржуазным теориям МО, но и марксизму, и в том числе критической теории МО (неограмшизму). Марксисты при всей их критике буржуазной цивилизации убеждены, что ее триумф неизбежен, и в этом разделяют общий для западной культуры евроэтноцентризм. Хобсон показывает, что сам Маркс отчасти оправдывает колониальные практики тем, что они ведут к модернизации колоний, а следовательно, приближают момент пролетарских революций. Таким образом, в исторической перспективе марксизм оказывается пособником капиталистической глобализации и союзником расистских цивилизационных практик. Деколонизация мыслится марксистами только как прелюдия к построению буржуазных Государств, которым только еще предстоит встать на путь полноценной индустриализации и двинуться в сторону будущих пролетарских революций. А это мало чем отличается от теорий неолибералов и транснационалистов.

Джон Хобсон предлагает приступить к созданию радикальной альтернативы — к разработке теории МО, основанной на неевроцентристском и антирасистском подходах. Он солидарен с проектом «контргегемонистского блока», выдвинутого неограмшистами, но настаивает на освобождении его от всех форм евроцентризма, а следовательно, на его качественном расширении.

Проект неевроцентричной теории МО приводит нас наконец напрямую к ТММ.

Переход к многополярности

Теперь можно свести воедино все сказанное о контргегемонии и поместить это в контекст Теории Многополярного Мира (ТММ), которая, по сути, является последовательной неевроцентристской теорией МО, отвергающей гегемонию в ее основах и призывающей к созданию широкого контргегемонистского альянса или контргегемонистского пакта.

Контргегемония в ТММ осмысляется сходным образом с теориями неограмшистов и представителей критической школы МО. Гегемония есть доминация капитала и буржуазной политической системы общества, выраженная в интеллектуальной сфере. Другими словами, гегемония есть прежде всего дискурс. При этом среди трех сегментов общества, выделяемых Грамши, — базиса и двух составляющих надстройки (политики и «гражданского общества») — ТММ, в согласии с постмодернистской и постпозитивистской эпистемологией, главенствующим считает именно уровень дискурса, т. е. интеллектуальную сферу. Именно поэтому вопрос о гегемонии и контргегемонии видится центральным и основополагающим для построения ТММ и ее эффективной реализации на практике. Область метаполитики важнее как политики, так и экономики. Она не исключает их, но логически и концептуально им предшествует. В конечном счете, человек имеет дело только со своим разумом и его проекциями. Поэтому устройство или переустройство сознания автоматически влечет за собой изменение (внутреннего и внешнего) мира.

ТММ есть фиксация контргегемонистской концепции в конкретном теоретическом поле. И до определенного момента ТММ строго следует за грамшизмом. Но там, где дело доходит до выяснения содержательной стороны контргегемонистского пакта, возникают существенные расхождения. Самым принципиальным является отказ от левого догматизма: ТММ отказывается рассматривать буржуазные трансформации современных обществ на всем пространстве планеты как универсальный закон. Поэтому ТММ принимает грамшизм и метаполитику скорее в версии «новых правых» (Ален де Бенуа), нежели в версии «новых левых» (Р. Кокс). При этом позиция Алена де Бенуа не является эксклюзивистской и не исключает марксизма — в той степени, в которой он является союзником в общей борьбе против Капитала и гегемонии. Поэтому, строго говоря, выражение «грамшизм справа» не совсем точно: правильнее было бы говорить о инклюзивном грамшизме (контргегемонии, понятой широко, как все типы противостояния гегемонии, т. е. как обобщающее и этимологически строгое «контр») и эксклюзивном грамшизме(контргегемонии, понятой узко, только как «постгегемония»). ТММ ратует за инклюзивный грамшизм. Более обстоятельно эта позиция преодоления правых и левых, а также выхода за концептуальные пределы политических идеологий Модерна развертывается в контексте Четвертой Политической Теории, неразрывно связанной с ТММ.

Чрезвычайно важным является вклад в разработку инклюзивной контргегемонии Дж. Хобсона. Его призыв строить неевроцентричную теорию МО точно совпадает с целью ТММ. Международные отношения должны быть осмыслены с плюральных позиций. При построении по настоящему универсальной теории должны быть выслушаны и учтены представители самых разных культур и цивилизаций, религий и этносов, обществ и общин. В каждом обществе есть свои ценности, своя антропология, своя этика, свои нормативы, своя идентичность, свои представления о пространстве и времени, об общем и частном. В каждом обществе есть, в конце концов, свой собственный «универсализм» — как минимум, свое собственное понимание того, что является «универсальным». Что думает об «универсальности» Запад, нам известно, даже слишком. Пора предоставить право голоса остальному человечеству.

Это и есть многополярность в ее фундаментальном измерении: свободный полилог обществ, народов и культур. Но прежде, чем этот полилог сможет по-настоящему развернуться, необходимо определить общие правила. А это и есть теория Международных Отношений. Причем такая, которая будет предполагать открытость терминов, концепций, теорий, понятий, плюральность акторов, комплексность и полисемию высказываний. Не терпимость, но соучастие и взаимопонимание. ТММ в этом случае является не финалом, но стартом, расчищением базового пространства для будущего миропорядка.

Однако призыв к многополярности звучит не в пустом пространстве. В дискурсе о международных отношениях, в глобальной политической, социальной и экономической практике властвует гегемония. Мы живем в жестком евроцентричном мире, где империалистически доминирует одна сверхдержава (США) совокупно с ее союзниками и вассалами (страны НАТО), где рыночные отношения диктуют все правила хозяйственных практик, где буржуазные политические нормативы берутся в качестве обязательных, где техника и уровень материального развития считаются высшими критериями, где ценности индивидуализма, личного комфорта, материального благополучия и «свободы от» превозносятся выше всех остальных. Одним словом, мы живем в мире торжествующей гегемонии, раскинувшей свои сети в планетарном масштабе и подчиняющей себе все человечество. Поэтому чтобы сделать многополярность реальностью, необходима радикальная оппозиция, борьба, противостояние. Иными словами, необходим контргегемонистский блок (в его инклюзивном понимании).

Рассмотрим, какие ресурсы наличествуют у этого потенциального блока.

Синтаксис гегемонии/синтаксис контргегемонии

Гегемония в своей концептуальной голограмме основывается на убежденности в том, что современность во всем превосходит древность (прошлое), Модерн торжествует над Премодерном, а Запад во всем превосходит не Запад (Восток, Третий мир).

Вот какую структуру имеет синтаксис гегемонии в самом общем виде:

Запад (the West) = cовременность (Модерн) = цель=благо=прогресс=универсальные ценности=США (+НАТО) =капитализм=права человека=рынок=либеральная демократия=право

vs

Остальное (the Rest) =отсталость (Премодерн) =нуждается в модернизации (колонизация/помощь/уроки/внешнее управление) =нуждается в вестернизации=варварство (дикость) =локальные ценности=недокапитализм (еще некапитализм) =несоблюдение (недостаточное соблюдение) прав человека=несправедливый рынок (участие Государства, клановость, групповые преференции) =недодемократия=коррупция

Эти формулы гегемонии аксиоматичны и автореферентны, как своего рода «self fulfilling prophecy». Один термин обосновывается другим из цепочки эквивалентностей и противопоставляется любому термину (симметричному или нет) из второй цепочки. По этим незатейливым правилам строится любой дискурс гегемонии. Он может иметь видимость каузальности, иллюстративности, дескриптивности, аналитики, прогноза, исторического исследования, социологического опроса, дебатов, оппозиций и т. д. Но в своей структуре гегемония строится именно на таком остове, покрывая его миллионами вариаций и рассказанных историй. Если принять эти две параллельные цепочки равенств, мы оказываемся внутри гегемонии и полностью закодированы ее синтаксисом. Любое возражение будет гаситься новыми суггестивными пассами, скачущими через один или другой термин, чтобы прийти к искомой гегемонистской тавтологии. Даже самые критические формы дискурса рано или поздно соскользнут в эту постоянно возобновляемую семантическую колею синонимов и растворятся в ней. Стоит признать хотя бы одно из отождествлений, далее все предрешено заведомо.

Поэтому строительство контргегемонии начинается с полного опровержения обеих этих цепочек.

Построим симметричный синтаксис контргегемонии:

Запад (West) ≠ cовременность (Модерн) ≠ цель ≠ благо ≠ прогресс ≠ универсальные ценности ≠ США (+НАТО) ≠ капитализм ≠ права человека ≠ рынок ≠ либеральная демократия ≠ право

vs

Остальное (Rest) ≠отсталость (Премодерн) ≠нуждается в модернизации (колонизация/помощь/уроки/внешнее управление) ≠нуждается в вестернизации ≠варварство (дикость) ≠локальные ценности≠ недокапитализм (еще некапитализм) ≠ несоблюдение (недостаточное соблюдение) прав человека ≠ несправедливый рынок (участие Государства, клановость, групповые преференции) ≠ недодемократия ≠ коррупция

Если значки равенства гипнотически внедряются в коллективное сознание как нечто само собой разумеющееся, развернутое обоснование каждого значка неравенства требует отдельного текста или группы текстов. В той или иной степени ТММ и параллельные ей Четвертая Политическая Теория28, евразийство, «новые правые» (А. де Бенуа), неевроцентричная теория МО (Дж. Хобсон), традиционализм, постмодернизм и т. д. осуществляют эту задачу, но сейчас важно предложить эту схему как наиболее общую форму контргегемонистского синтаксиса. Отрицание содержательного высказывания содержательно уже в силу самого факта отрицания, а значит, осмысление неравенств нагружено смыслами и связями. Ставя под сомнение цепочки отождествлений гегемонии, мы получаем семантическое поле, свободное от гегемонии и ее суггестивной «аксиоматики». Одно это полностью развязывает нам руки для развертывания контргегемонистского дискурса.

В данном случае мы привели эти базовые правила для конкретной цели: для предварительного и самого общего исчисления тех ресурсов, на которые можно рассчитывать теоретически при построении контргегемонистского пакта.

Глобальная революционная элита

Контргегемонистский блок строится вокруг интеллектуалов. Следовательно, его ядром должна быть глобальная революционная элита, отвергающая «статус-кво» в самой его глубинной основе. Эта глобальная революционная элита образуется вокруг синтаксиса контргегемонии. Пытаясь осмыслять свое положение из любой точки современного мира, — в любой стране, культуре, обществе, социальном классе, профессиональной функции и т. д., — человек в поисках глубоких ответов об устройстве общества, в котором он живет, рано или поздно придет к пониманию базовых тезисов гегемонистского дискурса. Конечно, это дано не каждому, хотя, по Грамши, каждый человек есть интеллектуал до определенной степени. Однако только полноценный интеллектуал представляет собой человека в полном и совершенном смысле; он — своего рода делегат в парламент мыслящего человечества (homo sapiens) от более скромных его представителей (от тех, кто не может или не хочет реализовывать полноту данных человеку как виду возможностей — кульминирующих в возможности мыслить, т. е. быть интеллектуалом). Такой интеллектуал и имеется в виду, когда мы говорим о обнаружении гегемонии. В этот момент он становится перед выбором, т. е. реализует свою возможность стать «интеллектуалом органическим»: он может сказать гегемонии «да» и принять ее синтаксис, далее действуя в его структуре, а может сказать «нет». Когда он говорит «нет», он отправляется на поиски контргегемонии, т. е. ищет доступ в глобальную революционную элиту.